Сонеты Вяч. Иванова

в русской и европейской сонетной традиции

Сонет был изобретен в середине XIII века Дж. да Лентини, поэтом при сицилийском дворе Фридриха Гогенштауфена (не исключено, что Лентини применил к этой поэтической форме правило «золотого сечения», вновь введенного в оборот другим королевским придворным — великим математиком Фибоначчи). С тех пор сонет был прославлен своими триумфами под пером Данте, Петрарки, Микеланджело, Шекспира, Т. Тассо, Л. Камоэнса, К. Маро, П. де Ронсара, Ж. дю Белле, Ш. Бодлера, П. Верлена, Д. Донна, В. Вордсворта, А. Мицкевича, Ф. Прешерна, М. Опица, Р.-М. Рильке.

Первый сонет на русском языке опубликован в 1732 г., во второй половине XVIII в. сонет уже хорошо известен, но его расцвет наступает только в первой половине ХХ века. «И по обилию обращений к сонетной форме, и по творческой весомости достигнутого, и по открывающимся перспективам это время по праву должно рассматриваться как акме сонета в русской поэзии».1

Сонет ХХ века открывается именами В. Я. Брюсова, Вяч. Иванова, И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, Н. С. Гумилева, З. Н. Гиппиус, О. Э. Мандельштама, Ф. Сологуба, гр. В. А. Комаровского, Ю. Н. Верховского, Л. П. Карсавина. Издания и исследования сонетов в наше время немногочисленны, но не только по причине драматического характера истории в ХХ веке и, как следствие этого, раскола русской культуры на несколько несоединимых частей, а в силу особой сложности, трудности понимания сонетной поэтической культуры той эпохи. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к Вяч. Иванову, автору, согласно одному из подсчетов, около 250 сонетов — наряду с 108 сонетами Брюсова, 74 Волошина и более чем 500 Бальмонта. У Вяч. Иванова сонет занимал привилегированное положение не столько количественно, сколько в жанровой иерархии: в ивановском сонете или цикле сонетов мог быть свернут космологический, апокалиптический или психоаналитический сюжет (ср. «Внутреннее небо», «Небо

1 Топоров В. Из истории сонета в русской поэзии XVIII в. // Analysieren als Deuten. Wolf Schmid zum 60.Geburtstag. Hamburg, 2004. S. 151.

85

вверху — небо внизу», «Порог сознания», цикл «Два града»). Сонеты у Вяч. Иванова почти всегда — «высокая поэзия», рассчитанная на неоднократное прочтение, углубление смысла и его разгадывание.

На рубеже ХIХ и ХХ века Вяч. Иванов сочиняет цикл «Итальянские сонеты». Этот цикл состоит из 22 стихотворений: «Адриатика», «Баркарола», «Лагуна», «Вечеря, Леонардо», «Magnificat, Боттичелли», «La superba», «Субиако», «Колизей», «Сикстинская капелла», «Сиракузы», «Таормина» и др. Уже половинный перечень названий этого цикла показывает задачу поэта: в завершенных классических формах дать зримые образы земли, моря, истории и памятников искусства в их духовном значении, т. е. некую самодовлеющую таксономию, которая составляет единую Сумму. Вспомним, что такого рода претендующая на универсальность циклизация присуща классическому сонетному канону.

Итальянской тематике соответствует итальянский сонетный канон (катрены 16-ти из 22-х произведений этого цикла следуют принятой в тосканской схеме dolce stil novo ABBA ABBA), а посвящение гласит: «Италия, тебе славянский стих / Звучит, стеснен в доспех твоих созвучий». Это значит, что Италия дана уже в звуковом ряду: через сочетание и порядок звуков, необычных для традиционного русского звукоряда, но характерных для романской речи («звуки итальянские», —как-то заметил Пушкин по поводу батюшковских стихов). Особенно замечательна подобного рода звукопись (р-н) в сонете «Италия», включенном в другой, более поздний поэтический цикл:

В стране богов, где небеса лазурны

И меж олив, где небо светозарно,

Где Пиза спит, и мутный плещет Арно,

И олеандр цветет у стен Либурны,

Я счастлив был. И вам, святые урны

Струн фэзуланских, сердце благодарно,

За то, что бог настиг меня коварно,

Где вы шумели, благостны и бурны.

Туда, туда, где умереть просторней,

Где сердца сны — и вздох струны — эфирней,

Несу я посох, луч ловя вечерний.

И суеверней странник, и покорней —

Проходит опустелою кумирней,

Минувших роз ища меж новых терний (II, 496–497).2

Бог в этом сонете — это бог Дионис, а биографический подтекст очевиден: речь идет о встрече с Лидией Зиновьевой, впоследствии вдохновительницей и женой поэта. Встреча с ней была главным событием как для земного бытия, так и для поэтического творчества Вяч. Иванова. Этому союзу он посвятил поразительный по силе и экспрессивности сонет под названием «Любовь»:

Мы — два грозой зажженные ствола,

Два пламени полуночного бора;

Мы — два в ночи летящих метеора,

Одной судьбы двужалая стрела!

Мы — два коня, чьи держит удила

Одна рука, — одна язвит их шпора;

Два ока мы единственного взора,

Мечты одной два трепетных крыла.

Мы — двух теней скорбящая чета

Над мрамором божественного гроба,

Где древняя почиет Красота.

Единых тайн двугласные уста,

Себе самим мы — Сфинкс единый оба.

Мы — две руки единого креста (II, 411).

Иванову-символисту не чужда была архаическая магия числа, которая принадлежит внетекстовой предыстории сонета. После неожиданной смерти Зиновьевой-Аннибал в 1907 г. он задумал написать поэтическую книгу «Любовь и Смерть», куда должны были войти 42 сонета — по количеству лет обоих и 12 канцон — по числу лет совместной жизни (II, 772).

Еще более примечателен другой поэтический проект, относящийся к тому же первому десятилетию века: написать ряд сонетов о древе жизни и Рае (III, 771). Надо сказать, что дальними

2 Подробнее см.: Гардзонио С. По поводу «фэзуланского» сонета Вяч. Иванова // Вяч. Иванов — Петербург — мировая культура. Томск; М., 2002.

87

истоками сонета могут быть архаические тексты, описывающие мировое дерево и его субституты3, одним из каковых является древо жизни; иными словами, смелое сонетное новаторство Вяч. Иванова парадоксальным образом должно было оказаться актуализацией или воскрешением памяти сонета о своих древних корнях. Этот ряд сонетов не был написан, зато мировое дерево оказывается объединяющим космическим символом в сонете «Аpollini» (1909) (<см. «Поэту» и примечания О. Дешарт>)— программном манифесте для первого номера журнала «Аполлон»4, в не менее важном сонете «Слово-Плоть» (<см. Язык и примечания О. Дешарт>) 1927 г.;5 в первом из «Римских сонетов» (кипарис, а также арка).

Вяч. Иванов был не только поэтом-мифотворцем («Мифотворцу на Башню» озаглавливает свои два стихотворения 1909 года Иннокентий Анненский), но и теоретиком и идеологом петербургского символизма, оригинальным и глубоким филологом. Поэтому крайне интересны его собственные интерпретации сонетов других поэтов. Так, в двух статьях Вяч. Иванов рассматривает сонет Бодлера «Соответствия» («Сorrespondances», 1857)6. Истолкование противоположных по смыслу катренов и терцетов сонета «Соответствий» стало как бы краеугольным камнем для построения целостной и законченной теории двух видов символизма — «реалистического», изложенного в катренах сонета, и «идеалистического», изложенного в его терцетах.

Совершенно иного рода истолкование сонетов Данте и Петрарки в статье «О границах искусства» (1913). Здесь Вяч. Иванов пытается описать композицию сонетов Данте и Петрарки через категории аполлинизма и дионисизма:

3 Топоров В. Н. Мировое дерево: универсальные знаковые комплексы. М., 2010. Т. 1–2; Он же. Сонеты Дю Белле: к предыстории жанра // Вторичные моделирующие системы. С. 37, 38. Между прочим, схема сонета содержит в себе набор мифопоэтических числовых констант 3, 4, 7.

4 К созданию журнала Вяч. Иванов был причастен наряду с С. К. Маковским, И. Ф. Анненским, А. Н. Бенуа, М. А. Кузминым и Н. С. Гумилевым.

5 См. серию работ Д. Н. Мицкевича, последняя из которых: «Реалиоризм» Вяч. Иванова (Христианство и русская литература. Сб. 6. СПб., 2010. С. 254–342), a также автора этих строк: «“Слово-плоть”: варианты и редакции сонета Вяч. Иванова “Язык”« (Sankirtos. Studies in Russian and East European Literature, Society and Culture. In Honor of T. Venclova. Fr. аm M., etc., 2008. P. 32–49).

6 «Две стихии современного символизма» (1908, II, 547–552) и статьи «Simbolismo» в итальянской энциклопедии «Треккани» (1934, II, 663–664).

88

I. Восхождение — акт познания

1 дионисийское волнение

2 дионисийская эпифания — интуитивное созерцание или постижение

3 катарсис, зачатие

II. Нисхождение — акт творчества

4 дионисийское волнение

5 аполлинийское сновидение — отражение интуитивного момента в памяти

6 дионисийское волнение

7 согласие Мировой души на принятие интуитивной истины, опосредованной творчеством художника, то есть синтез начал аполлинийского и дионисийского (III, 631).

Примечательно, что эти семь позиций соответствуют движению смысла в сонетах Вяч. Иванова «Аpollini», «Слово-Плоть» и ряда других. Но для современников оказались нужны также иные, самые простые сведения о сонетном каноне. О нем Вяч. Иванов говорил на лекциях о стихе, которые читались им по просьбе молодых писателей и поэтов весной 1909 г. на Башне.

Сонет есть образец всей поэзии. Сонет может содержать всякое содержание. <…> Сонет по сюжету должен быть замкнут и иметь в себе некоторую остроту.

Первые 4 строки — основная мысль, 4 вторые развивают; в последних 3-строчиях должен иметь ясную развязку. Последний терцет должен быть неожиданного содержания — в себе поворот. <…> Рифма должна быть не случайна, должна быть связана с интересом содержания7.

Как сложное мифопоэтическое двуединство «Аполлон и Дионис», так и «школьные» правила дают ключ для прочтения «Римских сонетов».

Читатель, в руки которого попадет это издание, имеет все основания для удивления: ведь книга, во многом равновесная сонетному циклу «Древности Рима» Дю Белле (1558) или

7 Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // Новое литературное обозрение. № 10. 1994. С. 99–100.

89

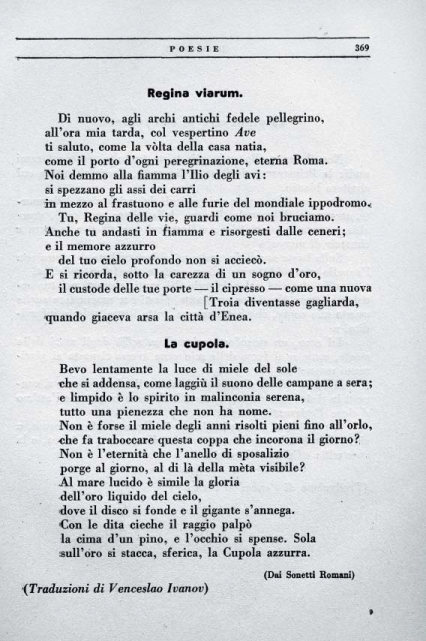

Вяч. Иванов. I и IX сонеты. Перевод автора на итальянский язык прозой.

Публикация в журнале Il Convegno. XII. No. 8–12. 1934

«Римским элегиям» Гете (1790), на родине автора несоответственно малоизвестна. Между тем «Римские сонеты» (1924) поэта, которого его современники с пиететом или с порицанием и иронией называли «царем самодержавным» (Блок), «Вячеславом Великолепным» (Шестов) и «ловцом человеков» (Ахматова), относятся к числу наиболее значительных русских поэтических текстов, посвященных Вечному городу. На фоне почти восьмисотлетней традиции общеевропейского сонета они показывают потенциал возможностей, заложенных в этой строгой форме, сочетающей, по слову поэта, предельную свободу и предельную обязанность. В подобных случаях говорят о «встречном течении» —восприятии и последующем возвратном движении, обогащенном новыми достижениями и находками. В «большом времени» оказывается возможным измерить протяженность пути, пройденного формами и темами от их прототипа на Западе до позднего, зрелого плода в России. Иногда кажется, что именно в русской литературной культуре и мысли сонетная форма получают свой окончательный смысл8 и что именно таковым может быть предназначение «Римских сонетов».

8 Ср.: Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 31.