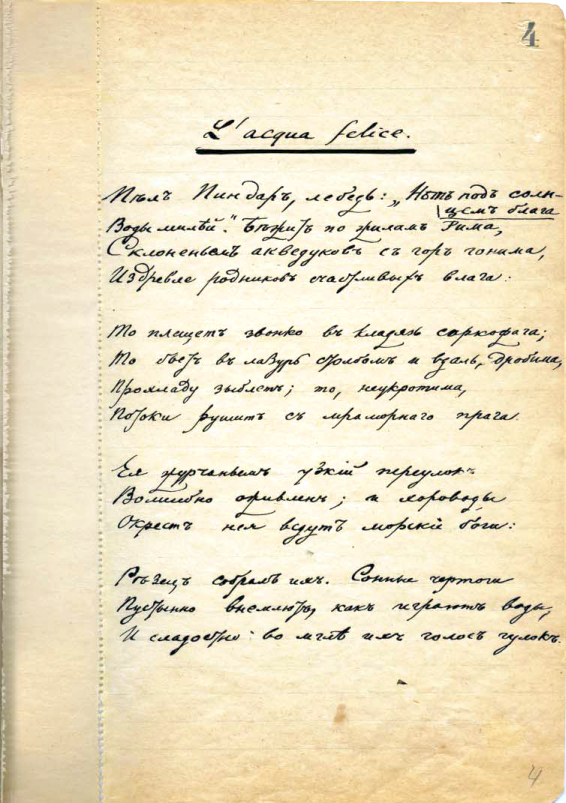

III

L’acqua felice

Пел Пиндар, лебедь: «Нет под солнцем блага

Воды милей». Бежит по жилам Рима,

Склоненьем акведуков с гор гонима,

Издревле родников счастливых влага.

То плещет звонко в кладязь саркофага;

То бьет в лазурь столбом и вдаль, дробима,

Прохладу зыблет; то, неукротима,

Потоки рушит с мраморного прага.

Ее журчаньем узкий переулок

Волшебно оживлен; и хороводы

Окрест ее ведут морские боги:

Резец собрал их. Сонные чертоги

Пустынно внемлют, как играют воды,

И сладостно во мгле их голос гулок.