Черновой лист из стать о «Ревизоре»

В четвертом веке до Р.Х. на развалинах греческих народоправств, из распада всенародной, политической, «высокой» комедии Аристофанова типа,* причудливой, крылатой и хищной, как химера, возникла иная, соответствующая муниципальному кругозору комедия, бытовая и обывательская, бескрылая и ручная, как сама обыденность, — и этой-то новой комедии суждено было с той давней поры, благодаря живучести классических форм, господствовать на театральных подмостках по сей день.

Главное отличие Гоголева «Ревизора» от античной мещанской комедии и, в меру разницы, неожиданное сходство с «высокою» комедией пятого века — в том, что действие его не ограничивается кругом частных отношений, но, представляя их слагаемыми коллективной жизни, обнимает целый, в себе замкнутый и себе довлеющей социальный мирок, символически равный любому общественному союзу и, конечно, отражающий в себе, как в зеркале («на зеркало неча пенять, коли рожа крива» — эпиграф «Ревизора»), именно тот общественный союз, на потеху и в назидание коего правится комедийное действо.

В самом деле, безымянный городок Городничего — своего рода комедийный «Город» (будь то Афины, или Тучекукуевск) древнего Аристофана, и его глупое гражданство так же отвечает, в известном смысле и в известных пределах, выжившему из ума Аристофанову Демосу, как Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — управляющему имениями Демоса, отъявленному наглецу, самоуправцу и плуту, пафлагонцу кожевнику. Изображение целого города взамен развития личной или домашней интриги, — коренной замысел бессмертной комедии, замысел Пушкина, который недаром был и «летописцем» села Горюхина.

В согласии с этим гениально новым и смелым замыслом все бытовые и обывательские элементы пьесы освещены со стороны их общественного значения и подчинены историческому началу в судьбах карикатурного государства; все тяжбы и дрязги, наветы и ябеды выходят из сферы гражданского в область публичного права. Существенно, по-аристофановски, комичен

«Ревизор» тем, что пошлую мелочность и мерзость быта, основанного на общепризнанной и незыблемой иерархии прав на мошенничество, хищение, самоуправство, насилие и угнетение, представляет он в аспекте предустановленной гармонии некоего социального космоса. И вдруг этот космос потрясается до сокровенных недр, и самый принцип обеспечивающей его бытие иерархии ставится под сомнение : тут уже не семейная или соседская суматоха и свара, а потревоженный в своих глубочайших устоях муравейник.

Целостный образ переворошенного людского муравейника и следует, мне кажется, с всею выпуклостью поставить перед зрителем в будущем, действительно новом, сценическом осуществлении нашего старого, но все еще не исчерпанного ни критическою мыслью, ни театральным искусством «Ревизора». Эта черта его — основная, и, в рассуждении стиля, наиболее своеобразная.

Сам Гоголь провозглашает, что в комедии выставлены не отдельные, обособленные лица, и не их особые домашние дела, а «выведен Город», как собирательное лицо... Но из этого совершенно правильного положения вытекали затруднительные для автора последствия.

Мучимый тревогой о том, что пьеса его толкуется превратно и опасно, как огульное осуждение всего наличного порядка и строя* (ведь осмеяны в ней не подробности общего уклада, не частности быта, а сам город), — ища выяснить себе самому ее внутренний положительный смысл, который должна же она в себе таить, так как он, сочиняя ее, ничего не хотел ею опорочить, кроме самого порока, — Гоголь пишет «Развязку Ревизора», дабы вверить общественной мысли «ключ» к здравому разумению не разрушительного, а только назидательного авторского замысла. «Извольте, я дам вам ключ», — говорит он в «Развязке» устами первого комического актера, — «всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе... Да, над собой смеемся!» Но что же иное этот гнилой наш Город, — Город, который составляем мы сами, — если не Россия в ее целокупном бытии?.. Чтобы уклониться от рокового вывода, сочинитель явно лукавит: «Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России». Не замечает он, что его упрямое: «одним словом, такого города нет!»

— выставляет комедию лишенною жизненной правды, и, следовательно, несостоятельною. Впрочем,* у хитреца припасен «ключ»: оказывается, что живой на сцене, но во внешней действительности не существующий город есть «душевный город» каждого человека, что «плуты-чиновники» суть «страсти» в нем, Хлестаков — «ветреная, светская, продажная, обманчивая совесть», а наша истинная, «проснувшаяся» совесть — подлинный Ревизор.*

За эту попытку свести на «нет», на душеспасительную притчу, объективный акт общественного сознания — лет на сто у нас на Гоголя обиделись. Теперь, когда комедия сделала свое историческое дело, мы можем отнестись к замысловатому толкованию беспристрастно. Без сомнения, это — чуждый поэтическому созданию примысел, — соображение не Гоголя-художника, а Гоголя-стража над художником, — догадка постороннего созерцателя и самоиспытателя, ошеломленного потрясающим зрелищем,* о нечисти, расплодившейся в его собственном подполье, о мрачной и отвратительной тайне носимого им в себе самом многоликого внутреннего мира. Но если произведение истинного искусства многосодержательно, как сама жизнь, и, оставаясь тожественным самому себе, говорит разным людям о разном, это размышление об аналогии между общественной организацией и организацией личного сознания, поскольку оно не принудительно и не идет дальше уподобления, само по себе остроумно и глубокомысленно. Не стирая ни иоты в написанном, оно не отменяет прямого смысла пьесы и не притупляет остроты ее непосредственного действия. Наконец, с точки зрения стилистического анализа, оно любопытно и поучительно тем, что опять и по-новому обличает бессознательное тяготение Гоголя к большим формам всенародного искусства, как в первоначальном замысле мы усмотрели нечто общее с «высокою» комедией древности, так сквозь призму позднейшего домысла выступают в пьесе-оборотне характерные черты средневекового действа.

Дело в том, что тот другой Гоголь, которого мы только что назвали сторожем над художником, был в свою очередь художник, и вымышленное им оправдание своего творения было новым художественным преображением последнего. Он уже по-иному видел «Ревизора» — нравоучительную притчу в лицах, на идеальной сцене воображения,* и его позднейшее суеверное видение разительно по своей средневековой наивности и силе. Нельзя отрицать своеобразную красоту примитива в этом

зримом превращении города плутов в город чертей. Ибо не в одном Хлестакове, но и в других действующих лицах, изображающих человеческие страсти, должны были все явственнее сквозить бесы, а слова: «Что смеетесь? Над собой смеетесь! « принадлежат, по определенному указанию в «Развязке», уже «не какому-нибудь рассердившемуся городничему», а «самому нечистому духу»... Но не об этом болезненном сне, приснившемся поэту по написании «Ревизора», идет у нас главная речь, а о «Ревизоре» наяву.

Как бы то ни было, — внешний или «душевный», осязаемый или невещественный (пусть даже зараз тот и другой),* — но всячески перед нами, по замыслу Гоголя, — «Город». И если, медленно вглядываясь в созданный им образ, постепенно распознает в нем художник «город души», как психического единствадействующих в человеке многообразных сил, — не значит ли то, что с самого начала организующая мысль его была сосредоточена не на разрозненных комических масках, а на собирательном лице единого во множественности своих частных проявлений общественного целого?

Другою выдумкою мнительного Гоголя, в оправдание собственного двусмысленного дара «комической силы» (vis comica) — была великолепная теория всенародного смеха, и это новое, всеми одобрительно выслушанное и никем музыкально не расслышанное толкование «Ревизора» опять должно быть признано замышлением великого художника.

Смех, которой берет в союзники Гоголь, — не тот* рассеянный и забывчивый смех, каким забавляющаяся толпа сопровождает веселые перипетии и острые словца ручной комедии. Тот не сплавляет* заградившихся друг от друга людей в созвучном порыве и, как бы ни был он дружен, не гремит победным утверждением какого-то всех объединяющегося положительного начала; а Гоголь требует от сцены столь мощного действия, чтобы «все потряслось снизу до верху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном движении». («Театральный Разъезд»). Гиперболическое, как всегда, воображение нашего поэта, «перелетев на крыльях лебединых двойную грань пространства и веков», уносит его, неведомо для него

самого, в далекие времена и земли, где сверкала и пела иная комедия, какою испытывал себя и закалял свою волю свободный народ.

Этот смех для поэта реальное лицо. «Странно, мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было. одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо — смех» («Театр. Разъезд»). — Конечно, лицо: собирательное лицо слиянного в единомыслии народа. Встанет светлый демон смеха во весь свой рост, — и возродится великая комедия. «Смех создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху его настоящее значение!» («Развязка Ревизора»).

Всенародный смех есть целительная, кафартическая сила «высокой комедии» — так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних эстетиков. Аристотель уже не пережил психологически последней, и потому знает «очистительное» действие только трагической музы.* «Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу» («Театр. Разъезд»).

Над кем же смеется соборно смеющийся народ? Над собой же самим, видя себя, каков он в низменно-житейском своем убожестве. «Посмеемся великодушно над мерзостью собственной!.. Но возмутимся духом, если бы какой-нибудь рассердившийся городничий, или, справедливее, сам нечистый дух, шепнул его устами: — «Что смеетесь? Над собой смеетесь! — Гордо ему скажем: — Да, над собой смеемся... потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других» («Развязка»).*

Признаемся, что в красноречивых похвалах очистительному смеху не все, на наш слух, звучит верно и убедительно, — кое что, напротив, фальшиво: сентиментально, отвлеченно и искусственно. В обсуждении вопроса, относящегося к эстетической категории форм коллективного самосознания, нельзя безнаказанно быть только моралистом. Восторг Гоголя всегда музыкален, его рассудок моралистичен.* «Высокая» комедия древности, морали чуждая, была равно по формам, как и по духу, музыкальна. Сделав эту оговорку, попытаемся показать, что гоголевский идеал всенародного смеха весьма близок задачам, какие она, комедия пятого века, себе ставила и столь же просто, сколь удачно, разрешала.

Аттическая комедия развилась из утвержденного и упорядоченного законодательством республики, в форме назначаемых государством публичных состязаний, карнавального обычая потешных музыкально-декламационных выступлений перед собравшимся в театре народом* с вольными шутками и насмешливым, порою издевательским зубоскальством над ним, как собирательным лицом, его политикою и правами, его выборными правителями и партийными вожаками, его именитыми, влиятельными или иначе заметными людьми.

Это прямое обращение к народу, именовавшееся «парабазою», составляет исторически-первоначальное ядро комедии. Лишь мало-по-малу обросла парабаза поэтическим вымыслом лицедейством, сюжетом фарса, злободневного по тенденции, фантастического по фабуле, несдержанного и непристойного по тону и пошибу. Примечательно, что неотменною и, по-видимому, исконною особенностью разыгрываемого фарса (указывающею на его независимое от парабазы, самостоятельное происхождение) была ссора, тяжба, драка и ругань двух ожесточенно спорящих сторон. Все действо вел и архитектонически расчленял на акты последовательною чередой музыкально-орхестических выступлений, непосредственно связанных с моментами развития фабулы, химерически-причудливо или чудовищно обряженный хор, главный участник изображаемого невероятного происшествия.

Но в определенное мгновение комическое действие, еще недоведенное до конца, внезапно прерывалось, актеры неожиданно сбрасывали свои соответствующие ролям смехотворные личины и, вместе с хором, перестроившим свои ряды, открывали под звуки флейт воинственное наступление на первые ряды зрителей. В ритме военного марша они вплотную надвигались на них и бросали присутствующим в лицо обжигающие стихи ругательной парабазы. Им отвечал, если не свист, смешанный с бранью, то гомерический хохот смеющегося над собой самодержавного народа.

Впрочем, афинское гражданство недолюбливало этих порою слишком откровенных домашних сцен на чужих глазах, в присутствии посторонних свидетелей, и комическому поэту надлежало иметь такт и знать в насмешке меру, особливо на больших праздненствах, которые привлекали наплыв иноземцев. Да и

вообще смелое слово и самый успех стоили ему нередко крупных неприятностей: административного взыскания, политического процесса, непосредственного и опасного возмездия задетой партии. Недаром молодой Аристофан, на первых шагах своей драматургической деятельности, укрывается за известным именем почтенного и потому щадимого собрата по ремеслу и выступает перед народом впервые от своего лица не иначе, как заручившись надежною защитой сильной политической корпорации. Достаточно напомнить приведенные факты, чтобы мечта Гоголя о всенародном смехе-суде не показалась вовсе оторванною от действительности хотя бы и чуждого нам мира. Но этого мало, и не бесплотная мечта поэта нам важна сама по себе, а его воплощенное творение. И вот, с некоторым удивлением находим мы в «Ревизоре» замечательный рудимент той самой парабазы, которая была отличительным признаком и как бы печатью древней «высокой» комедии. Ибо, что иное этот выпад исступленного городничего, обращенный не столько к окружающим его действующим лицам, сколько к зрительной зале? — «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, как одурачен Городничий... И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь! Эх, вы!..»

И впечатление, намеренно созданное этим выпадом, естественно соответствует, в ослабленной только степени, тому раздражению, какое вызывала парабаза. Ибо древние Афины, конечно, слыхивали, по окончании новой комедии, ропот Семена Семеновича (в «Развязке»): «какое неуважение, какая дерзость! Я этого даже не понимаю, как сметь сказать в глаза всем»... —и согласие с ним Петра Петровича: «Слова эти произвели точно странное действие, и, вероятно, не одному из сидевших в театре показалось, что автор как бы к нему самому обращает эти слова».

«Высокая» комедия, служа запросам гражданской общины, нуждалась в хоре, как в художественном выражении общественной идеи, как в символе самого народа, глядевшегося в свое комедийное отражение, и потому всецело покоилась на хоровой основе. В комедии четвертого века, пережившей независимость Греции и переставшей служить голосом свободного народоправства, хор закономерно и быстро вырождается в

декоративный придаток, бесполезно задерживающий течение пьесы, и наконец не только атрофируется как архитектонический принцип формы, но и как внутренний нерв действия замирает.

В «Ревизоре» при сравнительной оценке комедии в цепи ее историко-литературной генеалогии, мы наблюдаем мощно поднимающуюся волну хоровой энергии. Она давно онемела, эта хоровая волна, но здесь мы явственно слышим ее напряженный прибой. Весь город движется и настороженно гудит уже в то время, когда Городничий совещается с чиновниками о роковом госте. Толпа настойчиво заявляет о себе с третьего действия; с рокотом подступает она к берегам сценической площадки, а в конце пьесы как-бы вся перед нами, и к ней, бессловесно торжествующей, — а через нее и к нам, беспечно смеющимся, обращает негодующий Городничий свой обличительный монолог.

Так «Ревизор» составляет редчайшее исключение в новой драматургии по силе выражения хорового начала, искони заложенного и органически, хотя бы сокровенно и пассивно, присутствующего в сценическом действе.* Излишне настаивать, что в художественно-адэкватном поэтическому замыслу воплощении пьесы на сцене эта хоровая природа ее должна быть соответственно выявлена.

В сущности, говоря о хоровой силе «Ревизора», мы констатируем в категории формы то, что уже было преднамечено анализом содержания. Если комедия есть изображение Города, как собирательного лица, очевидно, что действие ее явно ли или внешне-невыявленно, но всецело, как мы сказали о комедии Аристофана, покоится на хоровой основе.

Само отношение между хором комедии и сонмом зрителей одинаково у Гоголя и Аристофана. Народ комедийного Города и мы, народ, собравшийся на зрелище, — одно и то же: ведь мы, по мысли поэта, в зеркало глядимся, над собою самими потешаемся. Те маски на сцене — мы сами, ряженые, в лице нашей представительной группы. И в то же время мы различны: мы, зрители, возвышаемся над нашими личинами и преодолеваем их, поскольку сознаем их собой и в них над собою смеемся. Если же бы мы про то забыли, в любое мгновение лицедеи, сбросив маски, предстанут нашим глазам нами самими и напомнят нам в глумливой «парабазе», что они — это мы.

«Всякое творение искусства, — писали мы,** — есть результат на взаимном искании основанного взаимодействия двух начал: вещественной стихии, подлежащей преобразованию, и действенной (актуальной) формы, как идеального образа, своим отпечатлением на вещественной стихии, поскольку она таковое приемлет, — ее преобразующего».

В искусстве сценическом первое начало, т.е. стихия, подлежащая оформлению, не косная материя (как в скульптуре мрамор), а живое человеческое множество. Поэтому оформление в сценическом искусстве, в отличие от других искусств, может быть только свободным самооформлением коллектива. Так как сценическое искусство осуществляется, подобно музыке, во времени, самооформление коллектива происходит, в виде действия, на наших глазах. Дабы оно было свободным, необходимо, чтобы в самом оформляемом коллективе самопроизвольно возник почин оформляющего движения. Носителем этого почина является личность, выделяемая множеством. Имя объединенному множеству, как собирательному лицу, хор; имя значительной личности — герой.

«Героизм в действе есть энергия перестроения и внутреннего изменения пребывающей в устойчивом равновесии среды зачинательною личностью. В ней воплощается действенная форма, воздействующая на преобразуемую стихию. Приятие последнею этого воздействия или сопротивление ему составляет содержание действа. Итак, сценическое искусство определяется, по отношение к преобразуемой стихии, как действо сонмищное, общественное, хоровое или соборное, по отношению же к преобразующей форме — как действо героическое».**

Хоровое начало — плоть драмы, принцип ее внутреннего здоровья, условие ее устойчивости и жизненной силы. При силе хорового начала драма не нуждается в сложной интриге (как не нуждается в ней «Ревизор»), выигрывая зато в простоте и мощи. В меру ослабления хорового начала трагедия становится патологической («Гамлет»), комедия — анекдотической. Поскольку зачинательная личность выделяет из своей среды хор, норма Драмы: каков хор, таков и герой. Чем углубленнее и чище соборное сознание, чем величавее собирательное лицо хора, тем возвышеннее и трагичнее в дерзновении своего одинокого почина герой. Трагический герой при комическом хоре неизбежно

становится в большей или меньшей мере комичен сам (Дон-Кихот).

«В бытовой драме или комедии понятие (хоровой) общественности совпадает с понятием бытовой среды. Черта героизма и черта общественности дальше всего отстоят одна от другой, как высота и глубина, при наибольшем возвеличении героя и сближаются по мере понижения личного почина до простой человечности и, наконец, повседневности. Пределом этого сближения является такая промежуточность и середина между духовною высотою и глубиной, такая поверхность и посредственность, на уровне которой уже и сам герой лишь ничтожнейший из ничтожных мира, или, быть может, медиум какого-нибудь мелкого беса, вздумавшего обезьянить творческое дерзновение»...** И вот, перед нами — Хлестаков.

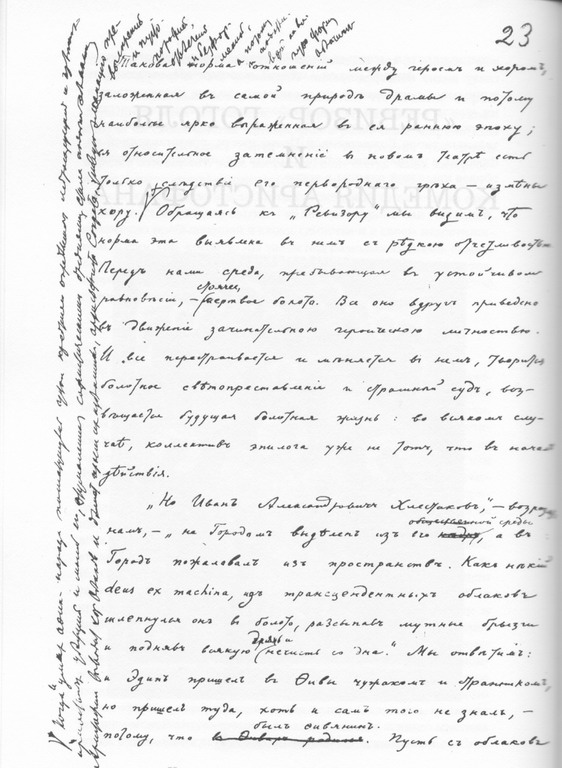

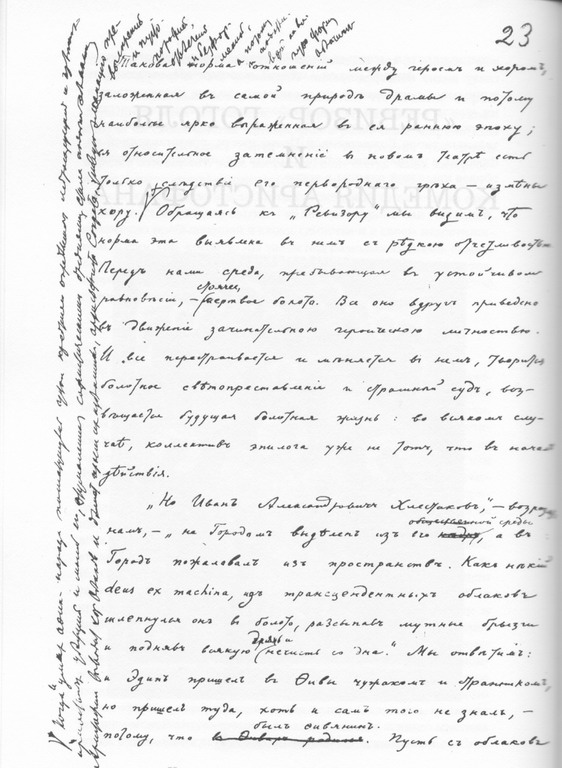

Такова норма отношений между героем и хором, заложенная в самой природе драмы и потому наиболее ярко выраженная в ее раннюю пору; ее относительное затемнение в новом театре только следствие его первородного греха — измены хору. Когда в умах афинского народа пошатнулись устои прежнего определенного миросозерцания и крепких нравственных убеждений и мысль его, затуманенная софистическими бреднями, стала подобна облакам, Аристофан выводит хор облаков и героем комедии делает их избранника архи-софиста Сократа, живую эманацию превыспренней, надутой и пустопорожней, отвлеченной, бесформенной и потому податливой на какую угодно форму облачности.

Обращаясь к «Ревизору», мы видим, что выше указанная норма выявлена в нем с резкою отчетливостью. Перед нами «среда, пребывающая в устойчивом равновесии», — стоячее, мертвое болото. Все оно вдруг приведено в движение «зачинательною, героическою личностью». И все перестраивается и меняется в нем, творится болотное светопреставление и страшный суд, возвещается даже будущая болотная жизнь: во всяком случае коллектив эпилога уже не тот, что в начале действия.

«Но Иван Александрович Хлестаков, — возразят нам, — не городом выделен из его среды, а в город пожаловал из пространств. Как некий deus ex machina, из трансцендентных облаков шлепнулся он в гнилое болото, рассыпав мутные брызги и подняв всякую дрянь и нечисть со дна». Мы ответим: и Эдип пришел в Фивы чужаком странником, но пришел туда, — хоть и сам того не

знал, — потому, что был Фивянин. Пусть с облаков упал Хлестаков, чтобы взбаламутить болото: эти облака были испарениями его родной трясины. Нет, он не deus ex machina, a плоть от плоти и кость от кости Города, который не только ждал его, но и магически вызвал к бытию, вдохнув в него свою мысль и волю. Ибо он сам не знает, кто он, но Город внушает ему, актом творящей чудеса веры, что он и есть «неведомый посланник». И недаром живет он себе под лестницей в трактире «недели уже две», прибыв еще «на Василья Египтянина» и ни о какой «зачинательной деятельности» и во сне не грезит, а только в чужие тарелки заглядывает с голода. Он легко приживается к Городу и уже почти в нем укореняется, потому что всегда был, если не в этом, то в другом таком-же, хоть и пришельцем по паспорту, но по душе исконным гражданином. Покамест он только потенция и материал для творчества; творчество же берет на себя сам Город и на наших глазах создает из него свою зачинательную личность, своего героя, своего — «ревизора».

В заключение, несколько намеков на сценические возможности такой постановки «Ревизора», которая бы, как в глубоком рельефе, показала существенные черты, роднящие его с большим всенародным искусством былых веков, а не затемняла этих его особенностей, как по необходимости бывало и бывает доныне, при обычном и самому Гоголю единственно известном устройстве сцены.

Но так как мыслимая нами постановка является условно-ознаменовательной и уже никак не согласуется с тем, что принято называть реализмом сцены, — необходимо устранить одно принципиальное сомнение. По многочисленным, особенно в письмах, указаниям Гоголя, актеры при исполнении «Ревизора» должны были тщательно избегать, как в игре, так и в одежде и гриме, комедийной условности. Автор запрещает им всякое преувеличение и требует полного правдоподобия. Игры простой, вдумчивой и естественной желал бы он, и кажется, что верность действительности ему дороже всего. Пусть будет так по отношению к игре; но, что касается стиля, этим трезвым наставлениям противоречит собственная манера драматурга. Правило, преподанное актерам, поэта, по-видимому, не связывало. При изучении «Ревизора» бросается в глаза именно комедийная условность

превосходного в своем роде письма, и намеренно балаганных мазков не тушит искусственное освещение рампы. Думал ли Гоголь, что того, что он позволил себе самому, в смысле комического шаржа, шутовства и нарушения реалистической меры до явного неправдоподобия, с избытком достаточно, и актерам остается скорее смягчать, нежели усиливать, допущенные им приемы? Как бы то ни было, мы в наши дни уже не можем больше обманываться и называть реализмом у Гоголя то, что еще недавно слыло таковым. А это развязывает нам руки в дальнейших наших соображениях.

Возможно ли не прятать, как это до сих пор делается, то собирательное лицо, о котором единственно написана пьеса, не заслонять его индивидуальными масками, но показать сам Город — весь, как на ладони? Это возможно при условии снятия кулис и загородок и удвоения драмы мимическим представлением всего, что происходит за кулисами и что упоминается или подразумевается в диалоге, — на большой сценической площади, где бы, как это бывало в средневековых действах, по разным местам расположены были разные постройки, служащие центром действия в отдельных актах. Мы видели бы в средоточии сцены отворяющийся наружу и являющий приемную дом Городничего, с мезонином — наблюдательной вышкой любопытствующих дам; ближняя пристройка, в роде флигелька, служила бы покоем почетного гостя. Поодаль, с одной стороны пестрел бы трактир, и взгляд проникал бы внутрь каморки под лестницей; с другой стороны хмуро вытянулись бы казенные дома: богоугодное заведение с больными в колпаках, почта, школа, суд и тюрьма.

По краю сценической площадки торговали бы купцы, толпился бы мелкий мещанский люд и деревенские гости и наблюдал бы за благочинием Держиморда. Обрамлялась бы сцена дворянскими домами, с устьями улиц меж них, откуда выбегали бы и где исчезали бы Бобчинский и Добчинский, в поисках новостей. Все бы жило и двигалось, вначале по заведенному порядку, потом в постепенно возрастающей тревоге. И молекулярные движения муравейника, по мере наростания всех охватывающего смятения, естественно слагались бы в массовые действия мимического* хора.

Этих намеков, думается, достаточно, чтобы составить по ним, — точнее, извлечь из наличного текста пьесы, — ее подробный сценарий. От нас читатель, знающий хорошо «Ревизора» и не лишенный воображения, такого сценария не потребует.

Вяч. И. Иванов. Собрание сочинений. Т.4. Брюссель, 1987, С. 387—398

© Vjatcheslav Ivanov Research Center in Rome, 2010, исправлена опечатка.