Страница из первой публикации

«Гете на рубеже двух столетий»

Новолетье нового, девятнадцатого, века Гете встретил в беседе с другом Шиллером: тихими поминками, в последние часы 1800 года, провожали поэты в могилу великое столетие, величие которого было неразрывно связано с их собственным величием, обозревали владение, оставленное им наступающему веку, и, гадая о преемнике, пытливо всматривались в темный лик постучавшегося в дверь неведомого пришельца, — того, что вот уже двенадцать лет как ушел, в свою очередь, и от нас, обогатив и вместе обременив нас как своим несметным богатством, так и несметными своими долгами.

Было бы и нам, людям начала XX столетия, не только любопытно, но и насущно нужно разобраться, как следует, в этом двойном наследстве, исчислить, хотя бы лишь приблизительно, добытые от минувшего века стяжания, вместе с принятыми от него обязательствами. Конечно, все сосчитает, все учтет сама жизнь, но, чтобы сознательно участвовать в ее творении, надлежит знать, на что мы живем и какие погашаем долги. И прежде всего, оставляя в стороне предустановленную последовательность материально-исторического развития, должно было бы подвергнуть пересмотру идейное наследие протекшего столетия и его осознать — в его исторических корнях. Тогда впервые мы взглянули бы на него независимо: ибо всякое дальнейшее творчество обусловлено преодолением уже достигнутого; преодоление же не значит отрицание, но раньше — полное овладение пережитым и органическое его усвоение. Не может быть истинно-нового творчества без последнего сведения счетов с преданием. А сам протекший век успел ли до конца сосчитаться со своим предшественником? в своем буйном смятении справился ли сам он с уроками, преподанными ему восемнадцатым веком? Можем ли мы, например, сказать, что запросы французской революции либо обличены во лжи, либо осуществлены жизнью?

Девятнадцатый век только показал их несостоятельность, как отвлеченных начал, — говоря проще, сделал очевидным, что «права человека» не могут быть проведены в жизнь иначе, как в связи с решением общественного вопроса и на почве отношений хозяйственных. Но, быть может, и эта постановка задачи в нашем веке будет признана все еще недостаточною, — быть может, грядущим поколениям суждено внести в работу над ней религиозное одушевление, без которого слова о свободе, равенстве и братстве останутся навсегда только словами. Возьмем другой пример, свидетельствующий о неполной переработке творчески зачинательных идей восемнадцатого века развивательным творчеством девятнадцатого. Не были ли мы еще недавно свидетелями поворота философской мысли «назад к Канту»? И разве не на этом возврате зиждется все точное философствование наших дней, наши новейшие теоретико-познавательные исследования? С другой стороны, разве не на «преодоление» Канта надеется новая энергия метафизического творчества, которому законодатель всякого возможного познания поставил слишком стеснительные грани? — но преодолеть Канта не может. Обращаясь за дальнейшими примерами к области искусств, я сказал бы, что в музыке Бетховен, сын восемнадцатого века по преимуществу, обусловив собою появление Рихарда Вагнера, еще не сказал, по-видимому, другими, доселе нераскрытыми сторонами своего глубоко инициативного гения последнего своего слова; а в сфере поэзии принцип символизма, некогда утверждаемый Гете, после долгих уклонов и блужданий, снова понимается нами в значении, которое придавал ему Гете, и его поэтика оказывается, в общем, нашею поэтикою последних лет. В этом призвание исторических наук перед лицом жизни, в этом их жизнетворческое назначение, чтобы вскрытием зависимости нашей от предков учить нас путям истинной независимости и чтобы, обнаруживая корни господствующих над жизнью идей, углублять те из них, чьи корни полны жизненных соков, и способствовать нашему внутреннему освобождению от других, чьи корни мертвы. А что, как не гнилые корни многочисленных и ныне еще влиятельных идеологий суть породившие их в девятнадцатом веке буржуазия, с ее спутниками — отвлеченным либерализмом и плоским позитивизмом, и капиталистический строй, с сопровождающими его эстетическим эпикурейством и нигилизмом?

Поистине, может показаться, что, подводя с Шиллером итоги

своего великого века, Гете, сам того не зная, вглядывался сквозь мглу наступающего нового столетия в далекие проблемы наших дней. В самом деле, обозревая всю огромную деятельность этой сверхчеловечески вместительной жизни, мы видим, что, питая и преобразуя современность, он вместе с тем ставил вопросы, самый смысл которых современность еще не вполне понимала, и отчасти уже давал ответы на еще непоставленные временем вопросы. Дальнейшее изложение поможет нам доказать это утверждение.

Но дабы очертить лик Гете, обращенный к будущему, как он обращен был к нему в знаменательный канун девятнадцатого столетия, мы должны так рассмотреть его совокупное творчество, чтобы черты, по преимуществу свойственные восемнадцатому веку, были как бы отодвинуты в тень и ярче выделялись иные черты, коими Гете преимущественно сближается с течениями, еще не выразившимися в восемнадцатом веке. При этом, конечно, мы не можем ограничиться последним тридцатилетием жизни Гете, которое принадлежит уже девятнадцатому столетию (умер он 26 марта 1832 года), но чтобы понять окончательные формы его духовного самоопределения — или, точнее, самообретения — должны мы обозреть весь долгий путь вполне сознательного умственного, нравственного и эстетического оформления личности, — путь, вступление на который показалось современникам непонятным от них отчуждением замкнувшегося в свой внутренний мир поэта-мыслителя, а самому Гете — образованием в нем нового человека.

Это изменение всего душевного строя было осознано самим поэтом как плод путешествия в Италию, которое он предпринял уже тридцати семи лет от роду, в 1786 году.

Цель и границы этого очерка не позволяют нам подробно останавливаться на изображении внешней жизни Гете и его душевной жизни до той решительной и явственной перемены в нем, которая поразила и отчасти смутила всех его знавших после его возвращения из Италии в июне 1788 года.

Напомним, что поэт принадлежал к родовитым гражданам вольного имперского города Франкфурта, где родился в полдень 28 августа 1749 года; что он получил тщательное воспитание,

законченное в университетах Лейпцигском и Страсбургском; что потом, в качестве лиценциата прав (в которых, однако, мало смыслил), он занимался некоторое время в родном городе коекак юридическою практикою, пренебрегаемой ради случайных поездок и приключений, в особенности же ради постоянных, упорных занятий другими науками и литературной работы, пока, благодаря быстро приобретенной славе писателя и знакомству с молодым владельцем миниатюрного герцогства Веймарского — Карлом Августом, не оказался, в возрасте двадцати семи лет, герцогским тайным советником и министром.

В Веймаре, куда он был призван для дружбы и муз, нашел он тесный круг друзей и почитателей и, как бы отделенный от всего остального мира, независимый от других частей политически раздробленной нации, тихий, зеленый островок, который на всю жизнь сделался его новою маленькою родиной в большой национальной родине, воспринимаемой им, лишь как стихийное единство одноязычной старой культуры. Эта маленькая родина, в свою очередь, была лишь культурною единицею в общенациональном культурном составе <и> политического бытия и смысла не имела, но была ограждена своею международной независимостью в правах своего мирного аполитизма; внутри же представляла собой самостоятельный, quasi-государственный мирок, отражавший, как будто в игрушечном подобии, все черты больших политических организмов восемнадцатого века, с их сословным укладом, обывательским консерватизмом и китайским чинопочитанием, так что не было в Веймарском герцогстве недостатка ни в придворных чинах, ни в министерствах, ни в университете, ни в таможнях и полиции, ни в правительственных заботах о торговле, промышленности и земледелии, наипаче же об общем благоустройстве и благочинии, — ни даже в армии, численностью в пятьсот человек. Нельзя было в эту эпоху найти для поэта, как Гете, исключительно преданного в своей духовной деятельности созерцанию общих истин, отвращающегося по природе от политики, берегущего свою внутреннюю невозмутимость наблюдателя и мудреца, — обстановки, более соответствующей его склонностям. От самого патриотизма и национализма политического Веймар ограждал и отклонял его, перенося центр его чувствования в область ценностей вселенских, приглашая его думать лишь о вещах божественных, о тайнах природы и идеалах человечества, окружая благоприятнейшими внешними влияниями развитие в этом человеке духовного всечеловека.

А бытовые устои порядка и морали, мало стесняя личность, обретшую условие своего внутреннего роста в законе самопреодоления и самоограничения, были желанны и привлекательны Гете в подчиненном ему мирке, потому что открывали ему возможность упражнять глубоко присущую ему энергию воспитателя. Гете-министр и понял свою задачу в своем новом маленьком государстве, как задачу устроительную, воспитательную и образовательную. В этом побуждении материально и духовно оказывать некое творчески-нормативное воздействие на окружающую многосоставную и органически расчлененную среду лежат корни позднейшего интереса Гете к правильному устройству общественных отношений и социальному вопросу, который, однако, никогда не представлялся ему вне связи с духовным воспитанием человечества, но всегда как бы в системе концентрических кругов посвящения, при которой разными представляются потребности, права и обязанности людей, дальше или ближе стоящих к центральному источнику просвещения и жизнестроительств, — круг идей, в котором не трудно различить идейную закваску того масонства, что окрашивало собой большую часть программ общеполезной деятельности восемнадцатого века и в Веймаре имело одну из своих подчиненных диоцез.

Так образовывался в Веймаре, который с радостной гордостью признали уже современники, восхищенные блеском собравшейся там плеяды талантов, «немецкими Афинами», забывая, однако, что все величие древних Афин неразрывно связано с трагедией свободы и политическими бурями, — так формировался в тихом Веймаре будущий Гете. Но возможность развития этих стройных, упорядоченных форм, подчиненных чувству меры и найденной личностью в своих глубинах божественной норме, была обусловлена предшествовавшим периодом смутного брожения и хаотического бунта против всех норм. В этот период люди века, неудержимо, бессознательно тяготевшего к обновительной катастрофе, которая бы положила конец гнетущему коснению старого уклада и всей традиционной уставности, успели полюбить Гете и в него навсегда поверить. В этот период успел так сказать об ином и непосредственно нужном времени свое огненное слово, так возблистать и ослепить современников его мятежный гений, что отныне, живя в современности на верный доход от приобретенного тогда, он мог пользоваться для своего духа такою же привилегией нейтральности и

экстерриториальности, какая выпала на долю его внешнему бытию и бытию его маленькой страны среди надвигавшейся исторической смуты. Отныне мог он бестрепетно и невозмутимо вглядываться в глубь мировых загадок и во мглу грядущих времен, потому что уже отдал дань метущейся душе века, в так называемые годы бури и натиска, стремления которой нашли в его творчестве свое окончательное и совершенное выражение, — окончательное потому, что они заключали в себе уже и ее преодоление. Мы говорим о юношеской драме «Гец фон Берлихинген» и особенно о знаменитом романе «Вертер».

Пора бури и натиска (70-е годы) была первым лихорадочным приступом мировой горячки, решительный кризис которой падает на 1793 год. И не случайным кажется нам то, на первый взгляд столь парадоксальное, восхищение Наполеона чувствительным Вертером, которое нельзя же объяснять лишь дилетантизмом практического политика и воина, знаменитостью творения или чуткостью гения ко всему, что гениально. Наполеон, сын революции и ее завершитель, возил с собой книгу во всех походах, глубоко ее изучил и тонко понимал (доказательством чего служит записанный Гете разговор с императором в 1805 году) — не потому ли, что под оболочкой изображенной в романе сентиментальной психологии, под туманностями мировой скорби, таилась искра родного ему мятежного огня — семя подлинного духовного бунта, которому суждено было вспыхнуть мировым пожаром? Наполеон не должен был переживать сам того, что пережил Вертер, чтобы понимать кровным родством своего антипода и, как ни странно это сказать, — предтечу. Эпоха Вертера ставила личности вопрос «быть или не быть»; и те, кто не покончили с собой, подобно неудачнику Вертеру и модели, с коей он был списан — мечтательному молодому Иерузалему, любившему гулять при луне, должны были или сложить оружие перед жизнью, или жаждать разрушения данных ее форм. Разбойнику Карлу Моору предстояло перевоплотиться, с утратой всякого мечтательства и большей части отвлеченно благородных чувств, — в кондотьера Буонапарте. Был еще и третий путь, кроме сдачи и бунта, путь творчества про запас, во имя вечности и на пользу грядущих времен, но этот путь был открыт одному гению: Гете не мог не пойти по этому предуготованному для него пути.

Поэтому преодолеть бурю и натиск для него было не трудное дело: его переживания были уже преодолением, ибо с самого начала не время владело им, а он временем. Шиллер переживал движение субъективно, Гете же — объективно. Это не значит, что он вовсе не переживал его, а только созерцал и изображал; но некоторым натурам ( и должно признать, хорошо ли это, или худо, что величайшие художники принадлежат к их числу) дано обращать свое переживание из душевного состояния в объект и этим сохранять некоторую независимость своего я от его состояний; им дано как бы разделять в себе свое я, живущее в невозмутимых глубинах, бесстрастное и безвольное, от другого, патетического я: в то время как, обычно, переживание слагается из чувствующего субъекта и чувствуемой данности, объективный художник, при всей остроте и подлинности переживания, находит в себе сверхчувственный центр, откуда его собственное состояние оказывается для него предметом созерцания. Характерно, что пафос, внушивший Шиллеру замысел его «Разбойников», подсказал Гете историческую хронику, по образцу Шекспировых, из бурной и поэтому соответствовавшей брожению умов и порывам воль реформационной эпохи (Гец): он объективирует современность, перенося ее в историю.

Вертер же был списан с действительности, по методу сильного преувеличения собственного жизненного положения и подстановки на место себя в это положение другого лица (Иерузалема), в котором зоркий наблюдатель совершающегося вокруг подметил отличительный тип переживаемой поры. Жизненное разоблачение тех состояний, которые толкали в гибель обреченную жертву времени, вызвало учащение аналогичных гибелей, и показалось самому поэту невольным, но все же преступным подстрекательством. Ужаснувшемуся пришлось наскоро бить отбой и прежде всего опомниться самому, искать для самого себя порядка, стройности, меры и предела. Мы знаем лирическое стихотворение Гете «Зимняя поездка в Гарц», символизм которого был бы непроницаем, если бы сам поэт не объяснил нам возникновение этой оды: дело идет о попытке (в ноябре 1777 года) спасти некоего юношу, заболевшего Вертеровой болезнью. Мы видим из этого символизма, как сложна была и стихийна тогдашняя психология. «Кто там в стороне?» спрашивает поэт: «в кустарниках теряется его тропа, за ним смыкаются заросли, встает трава, пустыня его поглощает... Чья сила исцелит боль того, для кого бальзам обращается в яд, кто из любовного

преизбытка пил ненависть к людям? Прежде презираемый, теперь сам презирающий, человеконенавистник сам, он тайком питается собственной гордостью, но себялюбие не утолит его алканий. Если есть на твоей псалтири, Отче любви, единый звук, внятный его слуху, оживи его сердце! Открой затуманенные очи и дай ему прозреть на тысячу ключей, что текут подле него, в пустыне». Отчаянию душевно недужного Гете противопоставляет, с благодарностью и смирением, собственное внутреннее счастие, глубокий золотой покой духа, находящего самого себя на путях глубинного утверждения бытия в Боге и мире, в себе самом, живом, и во всем, что живо; в Боге же все живо, ибо Он не Бог мертвых, но живых.

Гете отныне радостно подчиняется всем граням индивидуального воплощения и чувствует, как растет при этом его внутренняя свобода. Но все еще собой недоволен. К тридцати годам он находит, что половина жизни уже прожита, а сам он не подвинулся ни на шаг и, оглядываясь назад, вспоминает с обращенным к себе укором: «Таинственное, туманное имело для меня особую привлекательность; все научное давалось мне лишь наполовину. Какая самонадеянность во всем, что я тогда писал; как недальновиден был я в человеческом и божественном; как мало дельного, целесообразного и в мыслях и в поступках!..» Итак, он ищет внутреннего устроения, сосредоточения, «продуктивности» (как сам любил выражаться) или плодовитости каждого мгновения, ясного объективного познания, полного господства над субъективной стороной своей души. Он хочет «отвыкнуть от всего половинчатого и жить с решимостью в целостном, добром, прекрасном».

Мы видим, что он осудил эпоху преувеличенной чувствительности, бесплодных титанических порывов и мятежного мечтательства за ее нецельность; но половинчатым должен был ему показаться и маленький мир упорядоченных форм, в который он вступил. Ему, обратившемуся к принципу формы, загоревшемуся художнической страстью — изваять собственный дух, неумолимо поднявшему на себя самого рабочий молот долга, предстала — уже неотложная — нужда в образцах совершенной формы. Все прежние порывания и мечтания он обличил, как проявления хаотического варварства: его неудержимо потянуло

на священную почву античной древности. Довольно грезить расплывчато и смутно о стране богов, их нужно видеть, осязать, познать, — принять в душу напечатление их нетленной формы. То же алкание уже ранее привело в Италию Винкельмана.

«Этот верующий паломник классической древности, с трудом пробирающийся в Рим, там поселяющийся, обращающийся в римлянина, чтобы жить в соседстве и непосредственном созерцании древнего искусства, — поистине гуманист нового возрождения. Его биографический очерк, написанный Гете, впервые показал, как этот человек пересоздавал себя, чтобы стать греком, язычником, тем гармоническим существом, исполненным меры и стройности, для которого греки имели на своем языке обозначение καλός κάγαϑός. Он живет на классической почве, ибо там, «где древних городов под пеплом тлеют мощи, где кипарисные благоухают рощи», «дух становится более древним» (animus fit antiquior), по слову Ливия. Чего же он ищет? Вечных типов, чистых линий и очерков божественной олимпийской красоты, уже различаемой им в ее истинном эллинском выражении и напечатлении среди памятников римской эпохи. Он открывает, обнаруживает в античном подлинно-греческое. Скульптура делается источником нового подъема европейской души. Гете страстно воспринимает, впивает эти новые откровения, преображает их в плоть силою своего поэтического гения, вводит их в организм европейской культуры».

«Винкельман — родоначальник представления о эллинской стихии, как элементе строя и меры, жизнерадостности и ясности; родилось оно из белого видения греческих божественных мраморов, из сияющего сна Гомерова Олимпа. Гомер, понятый как чистейшее выражение безоблачной юности человечества, казался синтезом греческого духа. Люди той эпохи знали греков как бы в лучащемся озарении — любящими празднества и цветами увенчанные хоры, и разнообразные светлые богослужения, выше всего полагающими чистоту прекрасных форм и их устроенное согласие, любимыми сынами дружественной радостно оживленной природы. Винкельман не знает ничего прекраснее Бельведерского Аполлона; Гете переживает высшие минуты художественного наслаждения пред Герой Лудовизи, которую сравнивает по производимому ею впечатлению с песнью Гомера».**

Имена Винкельмана, Лессинга, Гете знаменуют собою так называемое «новое Возрождение» восемнадцатого века. Оно

начинается с поисков подлинной Греции, не довольствуясь тем слитным образом античности, который вдохновлял старых гуманистов Ренессанса, — образом, в котором примешано было больше римских элементов, нежели греческих. Со второй половины восемнадцатого века, собственно, и начинается научнофилологическое изучение Греции. В области работы кабинетной и школьной начало ему полагают филологи голландские и английские. Еще в начале девятнадцатого века один из великих мастеров английской школы пишет следующую эпиграмму на филологов Германии и в частности на Германа, их главу и ближайшего родоначальника филологии современной:

Германии суждено было с тех пор стать во главе новейшего научного гуманизма. Ибо все бесконечные усилия критической работы XIX века и его работы историко-синтетической, — работы, на которую было положено столько трудолюбия, гениальных сил и энтузиазма, результаты которой впервые нам дают возможность сказать, что греков мы уже знаем, благородное рвение и плоды этой работы в течение всего девятнадцатого века и по сей день должны быть названы, в лучшем и подлинном смысле этого слова, продолжением и развитием старинного гуманизма Петрарки и Боккаччио и следовавших за ними многих славных ученых и мыслителей, художников и поэтов. Так, до наших дней не умерла эта почти религиозная община, объединенная верою в неоскудно животворящую силу античности, как материнского лона всякой будущей европейской культуры, и доказавшая своим творчеством, что все творчески новое родится в Европе из соединения христианского начала с началом эллинским, которые, сочетаясь, творят форму-энергию, непрерывно образующую и преображающую родовой субстрат варварской (кельто-германо-славянской) души. Чистая же наука о чистом эллинстве, как видим, — одна из молодых дисциплин в ряду исторических наук: если бы мы спросили себя об ее эре, то должны были бы обратиться воспоминанием к двум знаменательным событиям: к поездке Винкельмана в Рим в 1755 году (умер он в 1768) и к появлению «Пролегомен о Гомере» Фридриха Августа Вольфа в 1797 году. Последние вдруг позволили

заглянуть в самую колыбель эллинского гения и открыли неожиданные перспективы там, где многовековое почитание успело кристаллизоваться в косную систему условных догматических помех свободному исканию истины, тому раскрытию жизненной правды, что сторицей вознаграждает за утрату милых иллюзий. Гете, стоявший во главе всех ищущих жизни и движения в сфере эллинистических изучений, с естественным восторгом приветствовал смелость Вольфа (хотя впоследствии и отошел от Вольфовой секты), тогда как Шиллер с присущим ему сентиментальным идеализмом, склонным заподозривать низкие истины в пользу возвышающего обмана, негодовал на учение, которое, как ему казалось, проглядело в национальном греческом эпосе живой лик единоличного творца, заменив прекрасный образ вдохновенного слепца — Гомера — безличным множеством безыменных сказателей.

И на этом примере мы видим, что обращение Гете к античности не было только углублением и очищением вкусов восемнадцатого века, постоянно носившегося с традиционными формами классической древности, но, по динамической своей закваске, стремлением преодолеть век, выйти из его ограниченности и положить начало иному соприкосновению с заветами Эллады, чем то, каким довольствовалась эпоха. И если, говоря о забрезжившем новом познании эллинства, мы не ограничимся рассмотрением только научного движения, но, прежде всего, спросим себя о значении этого движения для всей совокупной культурной жизни Европы, то третьим событием, отметившим наступление новой эры гуманизма, должны будем признать странствие Гете по Италии. Поистине он отправился туда по стопам Винкельмана, о котором думал со студенческой скамьи, и поистине то, что дало ему это двухлетнее пребывание на классической почве, имело решительное влияние на всю культуру, не меньшее, чем влияние Винкельмана. За это время образовались окончательные и чистые грани в драгоценном кристалле Гетовой души, и его творчество имело силу оформить отныне часть всеобщей европейской души отпечатлением на ней тех же граней. Впоследствии Гете сказал: «Пусть каждый будет греком на свой лад (парафраза изречения Фридриха Великого: «пусть каждый на свой лад спасается»), но пусть все же каждый будет греком». С тех пор в общее понятие о культурном человеке входит в некоторой мере признак усвоения им основных начал античной мудрости и античной красоты, тогда как потребности восемнадцатого века

в античности, быть может, исчерпывались тем наивным символом, в котором резюмировала их императрица Елисавета Петровна, учреждая, в виду частого употребления античных эмблем в общежитии, кафедру Аллегории.

Это искание «воды живой» у древних в некотором смысле аналогично призыву Руссо — обратиться к природе. В памятниках античности Гете видит именно — природу. По его собственным словам, выражающим общее впечатление от изучений древнего искусства в Италии, — «эллины следовали тем же законам, по каким творит природа», и которые он, Гете, уже наслеживает «Эти высокие художественные создания возникли по истинным природным законам, оставаясь в то же время высочайшими естественными творениями человека (die höchsten Naturwerke von Menschen). В них нет ничего произвольного, выдуманного; в них необходимость; в них — Бог». — Но, при указанной аналогии, бросается в глаза и вся разница между Руссо и Гете. Соотечественник и современник Канта не забывает различия между путями природы и путями человеческого духа, ее преемника и продолжателя в творчестве: человеческое творчество должно быть столь же органическим, закономерным и необходимым, как природное; но человек не должен повторять природы или потерять в ней свой облик; его согласие с природой есть гармония, а не унисон, соподчинение, а не подчинение. — В следующих словах Гете намечает итог своих личных переживаний в этой сфере: «Я много перевидал и еще больше передумал. Мир открывается мне все более. И все, что я знал, давно, впервые становится моим, собственным. Как рано все знает человек, и как поздно научается упражнять свое знание!»

Было бы, однако, ошибочно представлять себе Гете в Италии поглощенным изучениями древнего мира или впечатлениями от одних только памятников античности. Напротив, его занятия и в итальянский период, как впрочем, и в любую эпоху его жизни, удивляют нас своею разносторонностью, которая может показаться даже просто разбросанностью нам, привыкшим достигать всего ценою специализации и, быть может, часто ее преувеличивать. Не таковы были люди восемнадцатого века с их склонностью к универсализму и — что уже, несомненно, ценно и достойно было бы стать для нас предметом подражания, — с их

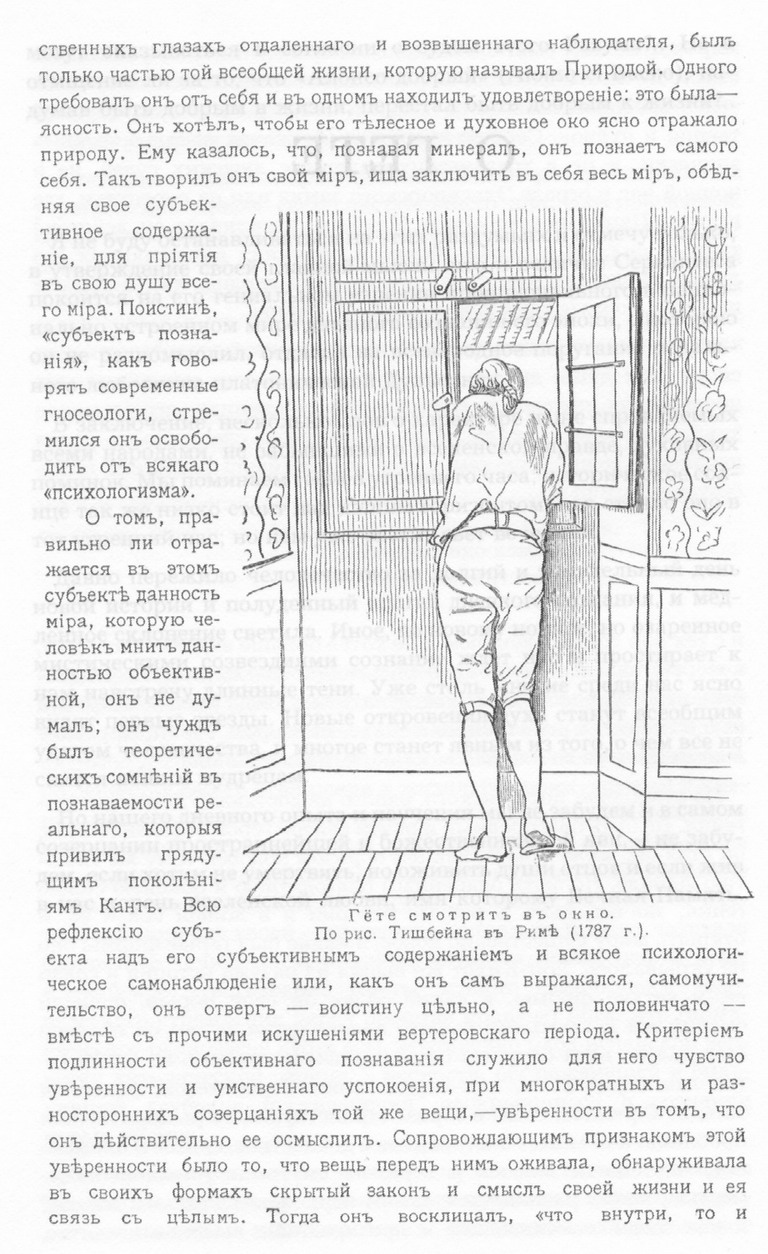

неутомимой жизнерадостной и деятельной любознательностью. Впрочем, о разбросанности занятий мы могли бы говорить только в том случае, если бы умственные интересы, кажущиеся несвязанными, не объединялись одним общим принципом. Каков был этот принцип? Ответ, который мы можем дать ныне на этот вопрос, был бы: Гете творил свой мир. Мир этот не был тем, что мы называем теперь внутренним миром каждого человека, разумея под этим приведенную, по возможности, в связь и строй совокупность его жизненных опытов и познаний, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», в особенности же то, чем он субъективно живет, постоянное коренное ядро его заветных раздумий и душевных чувствований. Гете обрек себя объективации; он сам в своих собственных глазах отдаленного и возвышенного наблюдателя, был только частью той всеобщей жизни, которую называл Природой. Одного требовал он от себя и в одном находил удовлетворение: это была — ясность. Он хотел, чтобы его телесное и духовное око ясно отражало природу. Ему казалось, что, познавая минерал, он познает самого себя. Так творил он свой мир, ища заключить в себя весь мир, обедняя свое субъективное содержание, для приятия в свою душу всего мира. Поистине, «субъект познания», как говорят современные гносеологи, стремился он освободить от всякого «психологизма».

О том, правильно ли отражается в этом субъекте данность мира, которую человек мнит данностью объективной, он не думал; он чужд был теоретических сомнений в познаваемости реального, которые привил грядущим поколениям Кант. Всю рефлексию субъекта над его субъективным содержанием и всякое психологическое самонаблюдение или, как он сам выражался, самомучительство, он отверг — воистину цельно, а не половинчато — вместе с прочими искушениями вертеровского периода. Критерием подлинности объективного познавания служило для него чувство уверенности и умственного успокоения, при многократных и разносторонних созерцаниях той же вещи, — уверенности в том, что он действительно ее осмыслил. Сопровождающим признаком этой уверенности было то, что вещь перед ним оживала, обнаруживала в своих формах скрытый закон и смысл своей жизни и ее связь с целым. Тогда он восклицал, «что внутри, то и извне». Форма становилась откровением сущности, утрачивалась противоположность между внешним и внутренним, грани кристалла свидетельствовали о его химическом составе, а живые атомы мировой души, в их данном

сочетании, представлялись извечно мыслимою в кристалле мыслью, неземным и немым, но смутно внятным вселенскому духу, живущему в человеке, словом. По выражению Гете, человеческий глаз не видел бы солнца, если бы не был по своей природе солнечным. Подобным же образом открывал он в себе самом и минерал, и растение, и зверя, и то высшее, чем мир зримый и осязаемый, что питало религиозные корни этой глубоко религиозной души, — религиозной потому, что каждым мгновением своего внутреннего опыта она, отрекаясь от своей обособленности, утверждала бытие и связь божественного всеединства.

Радостное чувство вышеописанной уверенности в правильном познании объективных реальностей Гете и называл ясностью. Конечно, этот интуитивизм не может быть признан общеприменимым и, в этом смысле, научным методом; но то, именно и называем мы гением, что обращает интуицию в достоверный способ познания; ибо гений есть, прежде всего, способность привести к молчанию все голоса внешней и патетической личности в человеке, при сохранении величайшей напряженности внутреннего движения, и открытый, непогрешимый по верности слух к не своим, а мировым звукам. И Гете запечатлел правильность своего метода, поскольку применял его он сам, не одной только силой и действенностью своего творчества, но и важнейшими научными открытиями, о которых еще будет речь. В его внутреннем мире все было с такою музыкальною верностью настроено в лад с действительностью и так гармонически связано, что одно удостоверенное познание дозволяло предугадывать другое, по-видимому, от него отдаленное, а действительность шла навстречу догадке и ее подтверждала.

Не удивительно, что Гете в Италии столько же занимают минералогические собрания, сколько собрания античных статуй. Ведь и в статуях ему нужно было только уловить сокровенный принцип их возникновения, творческую сущность, заговорившую языком этих стройных линий. Тому, кто не различал внешнего и внутреннего, формы и содержания, нужно было на классической почве как бы осязать в памятниках древности ее дух, и видеть в средиземном пейзаже ее душу. В Италии Гете счастлив.

Так вспоминает Гете в Риме о своей туманной родине, о всем, что теснило и угнетало его там и принуждало уходить от светлых явлений мира Божьего в глубь своего душевного хаоса, в душное, личное подполье, об отвлеченных и бесплодных порывах оторванного от жизни, трусящего действительности мыслительного и мечтательного брожения. А вот, как проводил он в Риме свое время:

Эти строки приведены из «Римских Элегий», законченных, однако, лишь по возвращении Гете в Германию. Если Винкельман искал стать на классической почве древним человеком, то мы видим, что и Гете лелеет представление о себе, как о человеке возрожденном, новом, обращенном чарами древности в жизнерадостного язычника, не понимающим больше ничего северного, бесформенного, неопределенно-духовного, варварского, готического. Ясность созерцания природы и искусства для духа, для человека и его внешней жизни — живой темперамент, легкая, беспечно-веселая, умеренная грацией чувственность — вот, что делается лозунгами тогдашнего Гете, в которых он чувствует себя согласным с заветами улыбающихся вокруг него олимпийскою улыбкою мраморов. Когда-то Гете восхищался страсбургским мюнстером, любил стрельчатые своды и пронизанный разноцветными лучами сумрак, и пахнущий ладаном склепный холодок средневековых церквей; когда-то испытывал обаяние и суровой мистики Моравских братьев, и благоуханной чувственной мистики католичества; когда-то в родном городе,

юношей погружался он с фрейлейн Клеттенберг в изучение магии и алхимии. Теперь он досадует при виде креста, прорезывающего, как мрачная тень, золотые облака, на которых возлежат со смехом его веселые, воскресшие боги, и при посещении Ассизи намеренно не заглядывает в славную, древнюю, двухъярусную (для ознаменования земного, темного, и небесного, светлого, круга) базилику св. Франциска, расписанную кистью Джиотто, — для того чтобы со всею тщательностью предаться изучению средневекового городка. Из этой эпохи сохранил он впечатление, внушившее ему впоследствии, при создании Фауста, в котором он хотел противопоставить средневековый готический мир античности и ее возрождению в новой истории Европы, слова сосредоточенной досады и отвращения к «обомшелым стрельчатым камням, покрытым сверху донизу противными для глаза завитками и шныркулями».

Но как это ни кажется противоречивым, своего средневекового Фауста, задуманного и начатого еще в студенческие годы, Гете не забывает и в Италии. С другой стороны, античные лики красоты и античные формы слова завладевают его творчеством еще до паломничества его в языческий Рим. Непосредственно перед паломничеством Гете создал цикл из элегических двустиший под общим заглавием: «Приближение к античной форме». К концу 70-х годов принадлежат оды, написанные вольным стихом античного склада (который назывался у греков λελυμένον): «Песнь духов над водами», которая начинается стихами:

и «Границы Человечества». В 1783 году создает он, в таких же формах, оду «Божественное»:

К этому же роду относится знаменитая песня Парок: «Богов трепещи, человеческий род! У них все державство в руках самодержных; все вечные могут, что по сердцу им. Вдвойне страшись их, возвышенный ими! На кручах, на тучах разостланы ложа у трапез златых. Подымется ссора — низринуты гости, с презреньем и срамом, в бездонные бездны. Напрасно там ждать им в оковах, во мраке суда и правды. А те, — те пребудут в недвижных твердынях у трапез златых. Широко ступают по теменям горным; из бездн, из ущелий дымятся навстречу дыханья титанов, как запахи жертвы, облаком легким».

Мы видим, что в этом грандиозном хоре сочетается уже подлинное чувствование греческого стиля с настроением мятежа и ропота, наследием вертеровской эпохи. Трагический хор принадлежит к драме «Ифигения в Тавриде». Это совершенное по формам создание более других, может быть, способствовало торжеству чистого греческого вкуса и утверждению в искусстве нового гуманизма. Но в Италии, в часы долгих прогулок по саду Боболи во Флоренции, Гете только перелагал в стихи эту драму, которая была известна друзьям поэта, задолго до итальянской поездки, в первоначальной, прозаической редакции. Вообще она выдержала целых четыре переделки. Свое очарование безупречной статуи, изваянной резцом Праксителя, получила она, несомненно, только в окончательной стихотворной обработке; только в стихе достигнута была эта пленительность эвритмии и мелодии. Прозрачно, глубоко и стройно ее слово, как в лучших образцах аттической словесности. Украшений ни больше, ни меньше, чем на ионийском храме; вся она кажется насквозь светящейся, как просвеченный солнцем мрамор. Но это не трагедия. И в этом ее главное отклонение от устава эллинской Мельпомены; ибо предмет изображения, взятый из высокого мифа, требовал от поэта, по непреложному и глубокому закону Древних, обработки трагической, если поэт брался не за эпос, а за действо, долженствовавшее быть показанным на сцене. Гете заставляет нас слышать трагический хор, обостряет до

трагического ужаса перипетии своей драмы, например — сцены Орестова безумия. Но этот трагизм остается как бы спорадическим, рассеянным, не доводится до своего последнего завершения; драматург стремится явно не к тому катарсису, т.е. душевному очищению зрителя, которым должна была разрешаться трагедия, и который покупается только ценою трагической катастрофы, но к восстановлению нарушенной в себе и зрителе ясной созерцательной гармонии, которую и восстановляет действительно, но путем изображения благополучного оборота обстоятельств; обстоятельства же складываются благоприятно вследствие победы благородных и великодушных чувств над темными влечениями и предрассудками. Итак, это не трагедия, даже не Эврипидова трагедия; это — проповедь гуманизма восемнадцатого века, как этической системы, основанной на отвлеченном оптимизме, но облеченная в изящное, греческое убранство.

Греческая трагедия была движима духом Диониса, Диониса же Гете боялся и избегал сознательно, как всего безмерного и снимающего ясные грани, воздвигаемые вокруг человеческой личности законом самосохранения. Гете признавался, что трагедия ему не по силам. Разумел он не силу таланта, а силу душевную: «моя душа разбилась бы об нее», пояснял он. Уже это признание свидетельствует о том, что трагедию он понимал. И, конечно, к Дионисовой стихии, к стихии восторга и самозабвения, непрестанно прикасался в своем творчестве и особенно во внутреннем своем опыте, но робко, скорее преувеличивая, чем преуменьшая чувство меры, как химик, обращающийся в своей лаборатории со взрывчатыми веществами, или как рыбак, остерегающийся удалиться от берега и ввериться открытому морю в домодельном челне. Запас своих дионисийских сил он берег от жизни для мгновений высшего духовного созерцания: тогда, из блаженной потери своего личного сознания в великом целом на краткий миг рождалось лирическое признание, в роде: «то живое буду я славить, что тоскует по огненной смерти».

Как видим, мятеж и ропот, еще звучащие в песне Парок отголоском бури и натиска, бесследно утонули в светлой гармонии созерцателя. Смягчился и богоборческий пафос, который дышит в отрывке «Прометей», весьма характерном для поры мятежного брожения и также доказывающем, что Гете испытывал свои силы в античных формах уже задолго до своего торжественного обращения в гуманиста-язычника. Фрагмент принадлежит 1773 году и представляет Прометея ваятелем людского рода; ему

помогает Минерва; он глубоко занят своим делом, у него нет времени на пустые разговоры с ненужными посредниками и благоразумными советниками, в роде Меркурия или брата Эпиметея, предупреждающими о последствиях разрыва с Зевсом. Иное дело человек, новое творение Титана-художника, которому он должен отдать отчет в законе смерти, обусловившем его тварное возникновение. Прометей принужден оправдывать неизбежную участь смертного, ответственность за которую ложится на создателя (Прометея, а не Зевса), неопределенным обетованием, что смерть есть высшая точка и последняя полнота всего, что дала чувству и познанию жизнь, что смерть впервые делает человека божественным обладателем собственного самостоятельного мира. Заключительный третий акт драматического отрывка состоит из одного лишь короткого, но весьма знаменитого монолога, в котором Прометей, сидя в своей мастерской, пререкается, как бы бормоча про себя свои отрывочные фразы, с невидимым противником. «Злись себе, сколько хочешь, но лучше тебе оставить меня в покое. Ведь я тебе ничем не обязан. Бессмертные безучастны к людям; разве они отерли когда-нибудь слезу плачущего? Всемогущее время и вечная Судьба, общие владыки над всем и над Зевсом в частности, его — Прометея — выковали в независимого, самостоятельного, свободного мужа». Монолог кончается словами: «здесь сижу я, людей ваяю по своему подобию, род мне равный, на то, чтобы он страдал и плакал, наслаждался и радовался, и на тебя не обращал внимания подобно мне».

Таков этот Прометей, ворчливый и непоколебимый, деловитый и дельный, мастер своего искусства, которое является столько же эманацией его гения, сколько его характера: следовательно, художник в духе старых немецких мастеров и религиозный реформатор — в духе Лютера, у которого, кажется, подслушал он и тон самой речи, живо напоминающей изречение в роде: «на этом стою, иначе не могу». Итак, перед нами новый пример переживания настроений бури и натиска в формах немецкой реформации, в сочетании с характерным, исконным тяготением к античности — уже в 70-х годах. Мятежное настроение потухнет; Прометеева закваска, положенная в тесто всего жизненного внешнего и внутреннего опыта, даст Фауста; путь преодоления мятежной воли в личности будет найден в форме. Развитие Гете повторяет развитие европейского человечества: чтобы родился новый организм, нужно, чтобы его зародыш прошел через все

предшествовавшие ступени в развитии организмов. Потому-то, Гете и простирает так далеко свое влияние, потому-то его действие не прекратилось и в наши дни, что начинает он издалека, переживая в рамках своей личной внутренней жизни всю историю европейского духа и еще раз проводит тем же долгим путем своего героя — Фауста, образ которого сопутствовал ему от юных дней до последнего года жизни. Молодой мистицизм Гете был истинным переживанием средневековья, а бунт семидесятых годов — немецким возрождением и реформацией. Недаром он создает тогда Геца фон Берлихингена. Дух деятельной независимости, который веет в Прометее, был дух нидерландской свободы. И не случайно работа над Ифигенией перемежается с работой над Эгмонтом (начатым уже в 1775 г. и законченным в 1787 г.), драмой из эпохи нидерландского восстания, стремящейся, подобно Ифигении, к трагическому и его не достигающей, яркой, как эпос, увлекательной и трогательной, как ее лирика и как грациозно-героический образ Клерхен, которая, прежде всего, все же только влюбленная женщина, — драмой, благородной, как ее герой, и облагораживающей, как истинный гуманизм восемнадцатого века, но лишенной в своем составе того железа, которого требовала тема свободы, и залежи которого некогда сообщали Прометею магнетическую силу.

В Возрождении было два элемента: элемент свежей, варварской, хаотической стихии, не одному северу Европы присущей, но и столь ощутимой и в титанических судорогах итальянца Микель-Анджело, и элемент южно-сладострастного эстетизма, который обращал варвара в туземного царевича Париса, похищающего Прекрасную Елену, прекраснейшую из женщин, неувядаемую и, быть может, только призрачную античную красоту. Во второй части Фауста изображено похищение Елены. Мефистофель показывает его своими чарами на театральных подмостках, чтобы развлечь скучающего императора и его двор, эти останки изжившего себя, обветшалого вместе со всем феодальным укладом жизни величия. Но Фауст нарушает представление: едва он завидел Елену, как стихийно в нее влюбился и заревновал к Парису. Волшебным золотым ключом касается он жертвенника и погружается в земные недра, в темную обитель матерей, чтобы вызвать оттуда на лицо земли самое Елену, не призрачное ее подобие. Так уподобляется Фауст Парису; так же уподобился Парису и сам Гете. Искание совершенной формы обратило сварливого, старо-немецкого мастера-художника в

мастера «nach wälscher Art», потомка Гольбейнов и Дюреров — в ученика Рафаэля и Тициана.

Поистине, Гете в своем творчестве этой поры является больше художником Возрождения, нежели воскресшим художником античности, каким он хотел бы быть. Впрочем, кто из художников Возрождения не хотел бы также растворить свою и своего времени особенность, как жемчужину в чаше олимпийского напитка, которым обносила богов языческая Геба.

Учился мастер вновь, забыв, что знал досель,

Роскошной древности подделать капитель...

Родное по духу, итальянское Возрождение делается, впрочем, для Гете в Италии предметом самостоятельного изучения наравне с античностью. Так, в архитектуре его равно занимают Витрувий и Палладио. Не удивительно: вся задача его творчества, поскольку последнее было обращено не к природе, а к культуре, сводилась к тому, чтобы найти равнодействующую начал: античности, средневековья и Возрождения, и по этой равнодействующей определить направление энергий, долженствующих проявиться в грядущем человечества.

Гете гораздо более историк, чем обычно думают. Какими только дисциплинами он ни занимался? Но историческая дисциплина составляет исключение. Шиллер был историографом, как у нас Пушкин. Гете никогда не привлекал исторический прагматизм, но мыслил он, тем не менее, исторически. Только не механизм истории останавливал на себе его созерцание, а как бы ее химия. Он исследовал в эпохах взаимодействие жизненных сил, создавших их стилевые формы. Он изучал историю в ее стилях и в ее символике, которою являются формы высшей культуры: идеи и верования, и идеалы искусства. Фауст — символическое изображение пройденного европейским гением пути. С Другой стороны, Гете — один из основателей научной системы биологического эволюционизма, не мог ничего мыслить иначе, как в категории «развития» (Entwicklung, одно из самых частых слов его литературного обихода). Мыслитель-эпик, он, чтобы объяснить что-нибудь, начинал рассказывать; так в «Поэзии и Правде моей жизни», хотел он объяснить себя, и дал широкое повествование о своей молодости. Но «развитие» было для него

не только методом мысли, но и морфологическим принципом его существования. Это не позволяло ему быть революционером. Все катастрофическое было ему непонятно и неприятно; оттого не мог он создать и трагедии. Зато никогда ничего он не забывал, ничего не покидал неоконченным. Озирая его длинную, долгую жизнь, видишь, что вся она состоит из перерывов; внешние нити прерываются, как его первая страсбургская любовь, — внутренняя ткань непрерывна, и за каждым пересечением внутреннего волокна следует его возврат, новое появление наружу; он вечно продолжает, как всю жизнь продолжал, пока не завершил и за год до смерти не запечатал в особенный пакет своего «Фауста». Возникновение большей части его произведений растягивается на долгое время; даже замыслы малых по объему, лирических или лиро-эпических созданий способен он хранить и беречь в своей душе долгие годы.

Драма «Торквато Tacco», над которой он работает в Италии, отдаваясь своему интересу к эпохе Возрождения, легко могла быть навеяна впечатлениями Феррары и Рима, но и она начата им в 1780 году и закончена только в 1789 г. Конечно, он принадлежит к числу тех поэтов, которым не нужно предпринимать путешествия в страну, чтобы описать ее; итальянская поездка нужна была Гете лишь для завершительной ясности и последней проверки живущего в душе образа действительностью. Это — самый лучший способ наполниться правильными впечатлениями от действительности: при нем возможно поправлять ее, когда она сообщает неточные сведения, и заставлять говорить, когда она хочет отмолчаться; дух заранее над нею господствует и может рассказать ей неожиданное и новое про нее самое. В драме «Tacco» Гете верен себе самому; а быть верным себе самому для него, который ничего не забывал и не терял, значило быть верным своему прошлому, и в «Tacco» мы опять находим отголоски «Вертера»: по крайней мере, Гете сам был доволен, когда один француз усмотрел в Tacco усиленного Вертера. Так как в Гете ничего не уничтожалось, не уничтожился и душевный опыт старинных бурь и порывов, но он подвергся закону «развития». «Tacco» имеет значение глубокого личного признания, хотя и прикрытого маской, — его задумал поэт, перенесенный обстоятельствами в среду царедворцев и ставший царедворцем сам, вчерашний мятежник духа, сегодня подвижник самоограничения, гордый и вольнолюбивый, не могущий сообщить самым внимательным слушателям своего заветного, потому что оно

остается иррациональным, стыдящийся своей внутренней несогласованности с благожелательными людьми, его заботливо окружившими, ревнивый к своей чем-то неуловимо стесняемой независимости, и, наконец, житейски поставленный лицом к лицу с хладным светом, который не может, по выражению Пушкина, «не наносить жаркому сердцу неотразимых обид». Больше того, в «Tacco» пытался Гете изобразить роковую наклонность гения к безумию, которая, как ему казалось, неизбежно выростала из того неизреченного и иррационального, неподдающегося никакому оформлению, что ощущал в себе он сам, искавший спасения от Диониса и всего имманентного в аполлинийской трансцендентной форме. Художественным отражением своих собственных состояний Гете издавна привык себя излечивать и воспитывать. Целям лечения отвечало преодоление патологического в гении, посредством изображения личности Tacco; целям же самовоспитания — изображение светского человека и практического деятеля — Антонио, на котором Гете учился секрету характера в жизни и красоте холодного самообладания. Рисуя Антонио, он принуждал себя к справедливости в отношении к «хладному свету». Сам он хотел бы совместить в своем облике творческую жизнь и силу, воплощенную во внешне бессильном Tacco с волей и рассудком, придавшими душе и образу Антонио также крепкие и красивые грани. Что впоследствии Гете, «олимпиец», по своему достиг этого совмещения, о том мог бы рассказать Бетховен, нашедший в нем — «новый Tacco» — нового Антонио, раздосадованный им и раздосадовавший, в свою очередь, Гете, судя по восклицанию последнего: «несдержанный, неукрощенный человек!..»

В Италии Гете подводит последние итоги этим старым душевным счетам, работая над «Tacco». Ему легко справиться, при его тогдашней душевной светлости, с ипохондрией своего героя, а гармония и ритм окружающих его линий позволяют облечь глубокий психологический этюд в совершеннейшую форму, исполненную грации и прозрачного спокойствия, как золотые эфирные дали на пейзажах некоторых старых южных мастеров колорита. В этом чистом золотом воздухе, этой «dolce aura» Петрарки, среди симметрических, легких и вместе важных линий, среди архитектурной стройности лавров и кипарисов и открытых воздушных лоджий, движутся люди, слишком, быть может, душевно изящные для изображаемой эпохи, быть может, более тонкие и чуткие, чем она, говорящие языком платоновской

академии Марсилия Фицина, и над всем господствует возвышенная грация Элеоноры д'Эсте, в которой можно разглядеть некоторое портретное сходство с веймарской герцогиней Луизой.

В результате, в Гете созревает окончательная форма его эстетики; отныне он не боится искушений северного варварства, перед ним вечно будут стоять его непорочные образцы, никогда имманентное не переплеснет через кристаллические грани проявимого в прекрасном явлении, спор между формой и содержанием окончательно решен их достигнутым единством, Гете, классик (в смысле антично-итальянского классицизма), останется таковым и в обработке самых туманных готических или индийских, мистических и романтических тем. Всегда будет он отдавать свои лучшие художнические восторги античности, углублять приближение их к ее формам, пытаться расширить пределы ее владения. Гомеровский эпос будет соблазнять его к продолжению на родном языке: он задумает Ахиллеиду, продолжение Илиады, взамен не дошедшей до нас древней Эфиопиды, и на ее сюжет — об Ахилле и амазонке Пентезилее, пришедшей помогать троянцам, после гибели Гектора; его будет влечь трогательный и стройный образ Навзикаи, напутствующей пожеланием счастья многострадального странника — Одиссея. Он попытается дать нации нечто среднее между национальным эпосом из переживаемого времени и идиллией в «Германе и Доротее» и показать простой родной быт через призму античного эпического миросозерцания. В гомеровские гекзаметры перельет он и мотивы национального животного эпоса — в «Рейнеке-Лисе». Наконец, он углубит искание античной формы в драме, и в его «Пандоре», где опять встанет, хоть и не во весь свой былой рост, неугомонный Прометей, мы уже услышим, на место прежних белых стихов английского типа, подлинную мелодию сценического стиха древних — ямбического триметра. Наконец, предупреждая появление второй части Фауста, которую суждено было впервые прочесть современникам только по смерти Гете, выйдут в свет назначенные для третьего действия этой второй части сцены, где выступит истинная эллинская Елена с хором своих спутниц, и будет казаться, что она говорит по-гречески, а хор развернет все ритмическое богатство, присущее древним трагическим хорам, и влюбленные в древность будут еще на одно мгновение очарованы опять воскресшим призраком золотокудрой дочери Леды.

После Италии немецкая родина пришлась Гете не по сердцу; им также не были довольны. Его личною задачей становится обеспечение своей внешней независимости. Он постепенно устраняется от многих служебных занятий, стремится к уединению, основывает самочинно и своенравно свой семейный очаг, не боясь осуждения и пересудов при дворе. Ревность госпожи фон-Штейн, возвышенная дружба которой когда-то была нужна не только его сердцу, но и его прекраснейшим духовным стремлениям, была одною из причин внезапного бегства в Италию. Теперь он берет в свой дом веселую и простую, но полную для него необычайной прелести и умевшую, по-видимому, в некоторой мере, быть товарищем его умственной жизни — Христиану Вульпиус: ей он остается верным до ее смерти в 1816 году; в течение одиннадцати последних лет она зовется уже его законною женой. Конечно, Гете не может вполне принадлежать самому себе; два раза делит он лагерную жизнь своего герцога — в Силезии, в 1790, и во Франции, в 1792 году, что, впрочем, скорее укрепляет его и вдохновляет к деятельности, несмотря на все труды французского похода. Но общественною средой, найденной им в Германии, — литературой, критикой и читающей публикой в частности, — он глубоко недоволен. Его томит тоска по Италии: «dahin, dahin». Он урывается в Венецию, где пишет свои прелестные и капризные «Венецианские Эпиграммы». В них достается и родине, и официальному христианству, и варварскому языку его народа, и варварской неспособности немцев понимать искусство и поэзию. Он сердится на современников за то, что, в оправдание своих художественных уродливостей, они самоуверенно и не без самодовольства ссылаются на то, что так-де, а не иначе что-то «пережили». Вместе с тем поэтическая продуктивность Гете как бы иссякла, он не создает ничего, кроме случайного и незначительного; зато, со всем рвением, устремляется к занятиям естественными науками.

Но боги посылают ему великое ободрение и помощь в виде Дружбы с Шиллером. Это было в 1794 году, когда Шиллер пригласил Гете вести вместе с ним и Вильгельмом Гумбольдтом издание журнала «Оры». Прежде Шиллер, который был моложе Гете на десять лет, его побаивался, а Гете решительно хмурился на неистребимое в Шиллере идейное наследие годов бури и натиска. Отныне противоположность их душ должна была стать

причиной не расхождения, а глубокого и плодотворного сближения. Шиллер в лице Гете видит воплощенным свой любимый идеал «наивного поэта», который он раскрывает самому Гете, могущественно помогая ему остаться верным своему подлинному призванию. Себя же самого Шиллер противополагает другу, как «сентиментального» поэта, и находит, при посредстве этого сличения, свое сознательное художественное самоопределение. Обобщая этот личный контраст, Шиллер создает эстетическое учение о двух типах поэзии: наивной и сентиментальной. Сентиментальная поэзия в этой терминологии не имеет ничего общего с сентиментализмом, как литературным направлением. Сентиментальный поэт, по Шиллеру, тот, в чьем изображении воспринимаемый объект и воспринимающий субъект разделены, при чем центр тяжести лежит на субъекте; так, изображая природу, сентиментальный поэт изображает ее не для нее самой, а для того, чтобы высказать себя: он показывает взаимоотношение между жизнью природы и жизнью личности, переработку впечатлений от природы личностью, или ищет в природе символики своих личных состояний. Наивный же поэт как бы теряет всякое субъективное содержание, любуясь на объект, ища передать его жизнь, а не свою, в него перевоплощаясь; здесь, следовательно, субъект отождествляется с объектом, не ощущает своей разделенности с ним, и в этом отождествлении от себя отрекается, чтобы наполниться одним объектом или как бы растворить в нем свое сознание. Первому роду свойственна рефлексия, понятая не столько в смысле самоанализа, сколько в смысле отражения своего образа во внешней данности; второму же роду, сказали бы мы, свойственно «вчувствование» (Einfühlen), -употребляя термин новейшей психологии и гносеологии, но уже известный Гете, созданный им для означения этого душевного процесса.

Шиллер сделался для Гете не только глубочайшим ценителем его вдохновений, но и мудрым пестуном его замыслов. Долгие годы, до самой своей смерти в 1805 году, Шиллер старался побудить Гете к завершению «Фауста», который был известен публике с 1791 года только в виде «Фрагмента», заключавшего меньше половины того количества стихов, что составляет ныне первую часть. Гете, уступая настояниям Шиллера, то принимался за «Фауста», то, едва непосредственное влияние Шиллера прекращалось, опять его бросал. Первая часть полностью появилась лишь по смерти Шиллера в 1808 г. Шиллеру приходилось бороться с отвращением классика к «северным фантомам», с его

пристрастием к античным и классическим канонам, настаивать на том, чтобы Гете в своем «Фаусте» утверждал за собой старонемецкий Faustrecht (кулачное право), чтобы он стремился к символическому единству произведения и вывел своего героя на широкую арену больших и общих событий, имеющих символическое значение.

Дружба Гете и Шиллера была дружбою поэтов-символистов. Понятие символизма в искусстве было внушено Кантом, к изучению которого Шиллер обратился раньше Гете. Слово «символ» для Гете имеет первоначально несколько иное значение, нежели для Шиллера. Он разумеет под ним, прежде всего, «первичный феномен» (Urphänomen); в каждом явлении есть постоянные, отличительные для целого множества аналогических явлений черты; каждое явление, следовательно, является конкретным представителем вечного типа, его символом; тип же есть живая сущность или идея вещей; идея имманентна вещам; она есть их форма — энергия, один из обликов мировой души. Для Шиллера идея не имманентна вещам, как думал Гете в согласии с Аристотелем, а им трансцендентна, как учил Платон; вещи несовершенно ее отражают; искусство символично, поскольку в нем отражается трансцендентная идея. В этом разногласии точка зрения Шиллера четко изображает его метафизические убеждения, позиция же Гете скорее описывает его познавательный метод, но не исчерпывает его миросозерцания метафизического и мистического, которое было шире имманентизма. Не будучи философом законченной системы и строгого метода, он не оставил нам и исчерпывающего определения своих взглядов в логически связанной последовательности, поэтому не удивительно, что острота первоначального противоречия сглаживается с годами и, когда, при завершении второй части «Фауста», под влиянием Шеллинга, который учил, что «всякое искусство символично, и сама природа творит только символы», Гете создает знаменитый стих: «все преходящее есть только подобие», — спор кончен, Шиллер возразить на это ничего бы не имел.

Что Гете был имманентист, что жизнь природы в его глазах есть жизнь божества — несомненно; но недостаточно разъяснен вопрос, может ли этот имманентизм сочетаться без внутреннего противоречия с верою в Творца, с представлением о личном Боге

вне природы. Мы полагаем, что может; по крайней мере, сам Гете постоянно говорит нам о Творце. И, когда Гете настойчиво называет себя христианином, мы видим, что, по его представлению, христианин может быть и имманентист, — точнее, должен им быть, потому что Гете убежден, что христианство понимает он правильно и духовно. А именно, во второй части «Вильгельма Мейстера», где он дает поколениям свои важнейшие заветы, мы находим такое разделение религий. Почитание божества из страха еще не достойно называться религией. Низшая ступень уже религиозного сознания есть почитание божества из чувства благоговения к нему: это ветхий завет, для которого предмет религии полагается сущим выше человека. Вторая ступень религиозного сознания есть уже Новый завет: предмет почитания — рядом с человеком, подле него, на его уровне; Бог стал человеком во Христе. Третья, духовная ступень религиозного сознания есть благоговение к тому, что низке человека; возможность такого отношения человека к тому, что ниже его, открывается только в христианстве; это есть христианство, принятое в духе. И чем глубже стали бы мы исследовать изречение Гете об отношении между миром и божеством, тем более убеждались бы в том, что это глубоко мистическое миросозерцание, проникнутое чувством неясности и неизрекаемости божественной тайны, явственной для взоров Гете во всех вещах и явлениях, не может быть исчерпано его ходячим и ничего, по существу, не выражающим определением, как «пантеизма». Чем отличается этот взгляд на мир от новозаветного созерцания, обращенного к будущему состоянию обожествленной природы: «будет Бог всяческая во всех»? Очевидно, лишь одним признаком: признаком отнесения этого божественно-нормального состояния, по церковному учению в будущее, другими словами, чувствованием зла в настоящем.

Учение о зле есть самая неясная часть миросозерцания Гете; он рассматривает его, как антитезу божественно-творческому утверждению бытия, как силу, ищущую прекратить его, повернуть к небытию, к тому безразличию, в каком некогда все, получившее жизнь, покоилось, объятое Матерью-Ночью; но победить злому началу не суждено, а его участие в мировой жизни оказывается, против его воли, продуктивным, потому что побуждает все жизнеутверждающие силы к неутомимому стремлению. Мефистофель называет себя частью той силы, что вечно хочет зла, но вечно творит добро, т.е. невольно способствует его торжеству. Зло существует, хотя природу его Гете не

истолковывает; поле его деятельности — человеческое сердце; средство победить его или точнее нейтрализовать его влияние — неустанное стремление: как только человек останавливается, так побеждает злая сила; напротив, кто неустанно усиливается и стремится, тот будет искуплен (основная мысль о Фаусте); стремление само по себе не избавляет человека от ошибок и блужданий, но, как говорит сам Бог в «Фаусте», «добрый в своем темном стремлении всегда смутно сознает свою высокую цель».

О цели стремления Гете говорит устами Фауста, в начале второй части драмы: «Ты, о Земля! будишь и живишь во мне решение крепкое — к бытию высочайшему стремиться неустанно». И в другом месте: «Чистую стихию нашего сознания волнует стремление добровольно отдаться, из чувства благодарности, Неведомому — чистейшему и высшему, нежели мы, раскрыть свою загадку пред Тем, Кому от века нет имени. Мы называем это — быть благочестивым». Бог для Гете, прежде всего, Некто живой и более живой, чем все живое, что наперерыв стремится многообразнейшими проявлениями, видимыми и невидимыми, поведать о Его жизни своею жизнью, которая есть излучение жизни Его, Некто чистейший и высший, который зовет человеческий дух к непрестанному восхождению, радостно встречая его на каждой достигнутой ступени и отходя дальше, не позволяющий постичь, определить, наименовать себя, хотя и согласный принять от человека самое лучшее и святое из всех доступных ему на данной ступени бытия определений и наименований. Так, Он вечно перед человеком, к нему стремящимся, стремление же может быть вечным, оно переживает модальность воплощения, ибо человек бессмертен, как энергия, и ему открыты по смерти бесчисленные возможности ее осуществления, каждая из которых, в меру его усилий приблизиться к Богу, представляет собою ступень высшего бытия в иерархии духов. В этом смысле мир, по выражению Гете, «рассадник духов», где каждый человек лишь малый росток. И о себе лично Гете сказал Эккерману, что ощущает в себе тайную энергию бытия, которая, он не сомневается в этом, найдет себе после его телесной смерти достойное применение. В своем «Диване», дивной книге лирики, которую волшебно зажгло уже закатное солнце этой многострунной жизни, Гете перемежает описательные и эротические песни в восточном духе мистическими стихами по образцу персидских поэтов, Гафиза или Суфитов. Здесь мы находим его «Heilige

Sehnsucht» — «Святую Тоску»; привожу стихотворение в буквальном прозаическом переводе:

«Не говорите про это никому, кроме мудрых, ибо толпа тотчас все высмеет: живое хочу я славить, что тоскует, по огненной смерти.

«В прохладе ночей, посвященных любви, в этой прохладе, которая дала тебе жизнь, когда ты был зачат, и в которой ты давал жизнь, зарождая своих детей, — овладевает тобою странное чувство, когда горит тихая свеча.

«При ее мерцании ты уже не остаешься объятым тенью и мраком, и в тебе пробуждается новое желанье — желанье высшего брака.

«Нет для тебя ни дали, ни тяжести; ты — бабочка, ты летишь и не можешь оторваться: света алчешь ты, — и вот, уже сожжен светом.

«И пока в тебе нет этого призыва: «умри и стань другим», дотоле ты лишь унылый гость на темной земле».

Итак, живое тем запечатлевает свою жизнь, что ищет выхода в новую жизнь из полноты своей жизненности; переход — смерть; огонь — Бог; бабочка — душа; смерть — брак человека с Богом. Еще древние изображали Психею в виде бабочки, летящей в пламя факела, который держит Эрос. Так думал Гете о человеке, как начатке иного бытия, как о ростке, рост которого затруднен силами зла. В природе действия злых сил он, можно сказать, не видел. В ней есть только «демоническое», что вспыхивает и в человеке. Оно сметает грани, нарушает строй и порядок космоса, и разрушает формы; но оно не зло. Демоничен, по определению Гете, Наполеон, и демоничен Сейсмос, дух землетрясения, который во второй, «классической» Вальпургиевой ночи, когда Фауст, вернувшийся от Матерей, разыскивает Елену на шабаше античных духов в долинах волшебной Фессалии, — говорит: «Не я ли, Сейсмос, выдвинул горные кряжи, чтобы они так прекрасно искрились и млели в лазурном эфире?»

Чтобы найти истинное созерцание природы, по учению Гете, нужно уметь видеть все ее движение, как покой. Старая мысль элеатов о недвижности истино-сущего и о призрачности всякого движения обратилась для Гете в результат внутреннего опыта, и те, кто, называя его пантеистом, считают себя его единоверцами, потому что полагают, что покончили с суеверным

представлением о Боге, как о личности, пусть попытаются сначала представить себе божественную природу Гете, бесконечно живую и движущуюся, этот ткацкий станок, ткущий, по его выражению, живую одежду Бога, как абсолютный покой; быть может, тогда они заблагорассудят признать, наконец, миросозерцание Гете просто, как мистически-туманную фантасмагорию, в составе которой столько же ясного разума, сколько отовсюду унаследованных суеверий. Сам Гете, впрочем, не скрывает, что стародавнего наследия в нем много, он говорит: «Истина обретена давно и сочетала в одну духовную общину благородных. Эту старую истину, ее постигни». Есть указания на то, что Гете верил, что избранные от всех племен и из всех времен объединены на некоей высшей ступени бытия в действенную общину духов направителей человечества. Так, Фауст говорит о светлой «обители высоких предков» («Gefílde hoher Ahnen»). В гимне «Символ», написанном в 1816 г., для веймарской ложи вольных каменщиков, мы читаем: «Тихо покоятся вверху звезды, внизу гроба. Вглядись в них: вот, в груди героя возвещают о чьем-то проникающем присутствии священный ужас и важное чувство; и к тебе взывают из-за граней мира голоса духов, голоса учителей: не пренебрегайте упражнять силы добра, здесь плетутся венки в вечной тишине, сполна должны они вознаградить деятельных, мы повелеваем вам надеяться».

Еще в 1786 году написал Гете странное и неоконченное эпическое стихотворение в октавах, под заглавием «Тайны», исполненное высокой таинственной красоты. В нем повествуется, как паломник в горах находит к ночи приют в монастыре, заявляющем о себе ударом колокола и, наконец, представшем его глазам в вечернем озарении, на дне высокой горной котловины. Странник с изумлением и смущением видит над монастырскими воротами непонятный символ: крест, увитый розами. Он стучит в дверь, ему отворяют, и он оказывается в общине братьев, приготовляющихся к разлуке с настоятелем, который уже возвестил о своей предстоящей смерти. Имя его Humanus. Действие происходит в великую пятницу; братья готовятся ко дню Воскресения. Союз, как разъясняет Гете в комментарии к этому стихотворению от 1816 г. (очевидно, мы имеем дело с чем-то заветным, что Гете пронес, как веру, через всю жизнь), союз братьев знаменует союз всех религий человечества, как различных и необходимых ступеней религиозного сознания, взятых в их чистой идее, освобожденных от временных исторических примесей и искажений;

они нашли себя и одна другую в духовном христианстве, ознаменованном символом Христовой смерти и воскресения.

Часто пытаясь, то по случайным поводам и в форме афоризмов, то в своем поэтическом творчестве, найти сообщительные слова, которые бы определили его отношение к предметам веры и отграничили его религиозное чувствование от иных взглядов и иных исповеданий, Гете в собрании своих стихотворений собрал в цикл под заглавием «Бог и мир» свои наиболее отчетливые и как бы отчеканенные поэтические заявления о том, что есть Бог, в которого он верит.

Этот цикл начинается следующим вступлением, принадлежащим 1816 году.

Созерцание и изучение природы граничило поэтому для Гете с религиозною медитацией,** которая сосредоточивала в наблюдаемом явлении, как в фокусе, все его космическое чувствование, оное же легко обнаруживало в отдельном феномене множество соотношений и связей с другими и наводило созерцание на

широкие обобщения. Ему был противен навык профессиональных естествоиспытателей его времени подходить к исследованию природы, как и изучению бездушного механизма. «Рычагами не вытянешь у нее загадки», любил говорить он натуралистам-механистам, представителям и до ныне могущественного в своих новых метаморфозах механистического миросозерцания. С общей досады на мертвенность практикуемых профессиональными учеными естественно-научных методов началась и дружба Гете с Шиллером. Оба возвращались в Иене с заседания общества натуралистов и заговорили о морфологии растений. Гете сообщил, что по его убеждению открыл общий морфологический принцип: все растительные формы суть видоизменения единой формы — листа. Чтобы пояснить свою мысль, Гете, в комнате Шиллера, набросал перед ним пером чертеж того, что он называл «символическим растением» (symbolische Pflanze). «Ho это не растение! воскликнул Шиллер, это его идея». — «Ну да, конечно, идея», возразил Гете наивно, не понимая недоумения собеседника. Шиллеру казалось, что, если это идея, то такого растения нигде на земле нет; Гете же полагал, что так как это идея, то она конкретно видимо всюду, где есть растение. Так, досадуя друг на друга, заспорили с тех пор поэты-символисты о символах идей и идеях-символах, или первичных феноменах. Но наука девятнадцатого века с благодарностью приняла синтез Гете, развитый им в «Метаморфозе растений» (1790).

Эта точка зрения естественно намечала путь к установлению единого морфологического принципа и в анатомии животных. Гете становится родоначальником эволюционной идеи в биологии: организмы в своем многообразии возникли путем дифференциации основного и простейшего первичного типа. Эта идея была развита Гете в 1795-96 годах, в его «Плане общего введения к сравнительной анатомии». В основу работы легло сделанное им уже давно и в 1786 году описанное открытие междучелюстной кости (os maxillare) у человека, которое уничтожало представление о существенной разнице скелетного строения обезьяны и человека. К этому важному анатомическому открытию присоединилось еще новое. В 1790 году, рассматривая случайно найденный им в песке на венецианском Лидо череп, Гете сделал наблюдение, что черепная кость представляет собою продолжение позвонков спинного хребта; но обнародовал Гете это наблюдение лишь в 1817 году, для того чтобы утвердить за собой приоритет открытия, после того, как уже в 1806 году, то же

наблюдение было введено Океном в науку. Главнейшим же своим естественно-научным открытием — больше того откровением — и вместе главнейшею своей заслугой вообще сам Гете считал свое «Учение о цветах» («Farben-Lehre»), принцип которого изложен впервые в 1791-92 годах в Исследованиях по Оптике. Свет, по Гете, не разложим; цвета же представляют собой разные ступени затускнения белого луча. Невозможность найти последователей этого учения и ниспровергнуть Ньютонову ересь глубоко печалила Гете всю жизнь. Молодой Шопенгауер утешил было старика своим согласием, но вместе и раздосадовал его своими частными противоречиями и поправками. Гельмгольц представляет собою в этой тяжбе суд потомства, по крайней мере, потомства конца девятнадцатого века: Ньютон все торжествует, а взгляды Гете признаны несостоятельными. Можно предполагать, что спор снова сделается предметом рассмотрения, в виду готовящихся, по-видимому, переоценок в области учения об эфире, на допущении которого зиждется представление о его световых колебаниях.

Если изучение природы, как мы видели, неразрывно связано было для Гете с моментом религиозного сознания, то столь же органически сочеталось оно в нем и с его художественным творчеством. Он сам говорит в своих «Изречениях в прозе»: «Прекрасное есть обнаружение тайных законов природы, которые без его выявления остались бы для нас вечно сокрытыми». В другом месте он учит: «Природу и идею нельзя разъединить, не разрушая либо жизни, либо искусства» (Этюд о «Корове Мирона»). Другими словами, жизнь в природе обусловливается присутствием в живом организме его вечной идеи, которая составляет его жизненную энергию и принцип его развития; искусства также нет, если изображенные формы не органичны, т.е. не основаны на единстве формы и содержания, — идея не воплощена, а материя не стала идеей. Религия, природа, художество так соединены, что погружение человека в одну из этих сфер тотчас же приводит его в соприкосновение и с другими. Художник должен сосредоточиваться на изображении действительности, из которой ему надлежит развить идеальное (т.е. выявить идею действительности, ее реальнейшее содержание, символический смысл изображенного предмета, как представителя вечного типа, вечной «идеи-энергии» мировой души); таким образом, художник должен, наконец, восходить к религиозному (из писем к Штернбергу 1827 г.). Оттого, как мы читаем в «Изречениях»

(№ 690) — «основою искусства служит род религиозного чувства, глубокая, непоколебимая серьезность во взгляде на мир».

Будучи реалистом и не признавая иного символизма, кроме реалистического, полагая в то же время в основу всего творчества созерцание природы, Гете, казалось бы, должен был отвращаться от всего искусственного в художестве, обусловленного человеческими условностями и вкусами, в лучшем случае, нормами человеческого идеализма. Почему его привлекал классический канон, и он с любовью надевал на себя оковы традиционной, уставной поэтики, на это сам он отвечает так: «Природа действует по законам, которые она предписала себе в согласии с Творцом; искусство же — по правилам, о которых оно условилось с гением» (Goethe, Jahrb. XV, 13). Можно было бы прибавить, что античные каноны представляют собою столь органическое образование, что стеснять поэта, если они правильно поняты и применяемы, по существу, не могут. Помогать же ему и предохранять от уклонов — могут, потому что не позволяют ему терять из виду первичные типы вещей. Но ясно, с другой стороны, что сектантское исключительное самоограничение классическим родом было бы для поэта нового и «северного», или «варварского», не только дурным и бесплодным воздержанием, но и внутреннею ложью, глубоким искажением своего природного лика. Поэтический гений спас Гете от этой односторонности, несмотря на всю его сознательную антипатию к «северным призракам». «Фауст», в конце концов, был закончен, как ни бранил его сам автор, обзывая в насмешку по гречески τραγέλαζος, т.е. наполовину козел, наполовину олень, — не то трагедия (озаглавлен он был все же «трагедия»), не то северная, варварская фантасмагория, заключающая в своей бесформенной, с точки зрения классического канона, громаде, как иронически констатировал сам Гете, причудливую смесь всех трех родов — эпоса, лирика и драмы. И притом, главную массу Фауста составляли старонемецкие, лубочные вирши — Knittelverse, и весь он (кроме сцен с Еленой) был рифмован! Сам Шиллер не прочь был бы порекомендовать более приличный (с точки зрения канона) белый стих. А сплошное смешение серьезного со смешным окончательно обращало зародившегося в эпоху бури и натиска великана в романтическое чудовище.

Но не в одном только «Фаусте» расцветает причудливо-дивным цветением северная романтическая стихия Гете: как цветы папоротника в Иванову ночь, встают из родных дебрей его несравненные баллады, красота которых не превзойдена никем из балладных бардов, - которым нет в других балладах никакого подобия, потому что только в балладах Гете открывается и дышет тайновидение природы — и стихия воды, в «Рыбаке», открывает подлинную душу воды, неодолимо влекущей, пленительно-зазывной, сладостно-роковой, какой знали ее стародавние ведуны и творцы мифов, и все стихийные духи таковы, каковыми их испытал народ в своем доисторическом общении с родимою природою, и хвостатый Лесной Царь еще дошептывает в ритмах Гете свои последние, приворотные чарования. С этой германской мглой легко сдружилась, в последнем периоде Гетева творчества, индийская мистика, и в балладах, как «Песня Парии», мы встречаем глубочайшее откровение поэта о природе и духе. Но и греческая Елена, ставшая спутницей Гете, как по легенде, она была спутницей Симона Волхва, заглянула в это волшебное балладное царство. Ведь она еще со времен Стесихора (конца VII в. до Р.Х.) утратила конкретность своего воплощения, какое получила в песнях Гомера, и обратилась в призрачное, обманчивое подобие (εἴδωλον), почему и могла быть вызвана на свет магией Фауста, для короткого, медового месяца с влюбленным в нее титаном духа. Только в балладах Елена сама не появилась, а прошла вместо нее «Коринфская Невеста».

Баллада «Коринфская Невеста» соединяет в себе античное и романтическое, для того чтобы под этой маской греческого романтизма сказать нам одно из глубочайших прозрений Гете в тайну природы о любви. «Земля не остужает любви», — вот, что узнал, наконец, Гете. Любовь сильнее смерти. Природа хочет соединения индивидуумов, предназначенных ею к соединению, и случайная смерть одного бессильна отвратить это предопределение. Впоследствии об этом споет нам Тургенев свою «Песнь Торжествующей Любви», загадывая читателю загадку — распознать, что Муцио, уже при первом своем появлении, выходец с того света. Баллада написана в 1797 году, на основании какого-то давнего и темного внутреннего опыта. А в 1809 году Гете закончил роман «Сродство Душ», написанный им для преодоления чувства влюбленности, вспыхнувшего в нем незадолго к одной

молоденькой девушке, Минне Герцлиб, послужившей оригиналом для глубоко-душевной и трагически-кроткой фигуры Оттилии.