В основу всякого действия заложено внутреннее противоречие,— двусмысленность и самоотрицание действия, — а стало быть —и приятие, сознательное или бессознательное, его виновником вины и кары. Последняя, будучи, в качестве противодействия, в свою очередь действием, не только не восстановляет нарушенного равновесия, но и продолжает преемство тяжбы. Так плетется, звено за звеном, непрерывная цепь греха и возмездия.

Если ряд событий, развивающихся из действия, похож на игру, в которой наименьшею ставкою служит человеческая жизнь, мы говорим, — поскольку приятие зачинательною личностью вины и кары сознательно, — о трагическом характере, поскольку же бессознательно — о судьбе и участи трагической, хотя в обоих случаях перед нами — независимое от качества личной воли проявление одного и того же объективного закона.

Объяснюсь, что разумею под «действиями» (как это явствует из существа мысли) решения и поступки характера зачинательного и воленалагательного; под «противоречиями» же действия... — чтобы не утомлять свой и читателя северный ум диалектикой, требующей прозрачного, аттического воздуха, скажу образно и облачно: все то, что делает нашего северного Гамлета бездейственным. О последнем, в своей книге о Трагедии, Ницше судит так, — и это суждение, не давая полного ответа на поставленный вопрос, освещает все же одну грань проблемы: «в своем отношении к действительности, — говорит Ницше, — дионисийский человек являет сходство с Гамлетом: оба заглянули в истинную суть вещей, оба познали, и с тех пор им претит действовать, ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей; познание убивает действие, — чтобы действовать, нужно быть окутану покрывалом иллюзии, — вот учение Гамлета». Если познание открывает в действии ложь, то пробужденное нравственное сознание изобличает в нем неправду. Слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: «Что здесь не грех? Всё — грех!» — заключают в себе целую философию действия: так, по крайней мере, философствует Трагедия. Но последняя изменила бы своей природе, если бы в то же время — и именно в

силу противоречия, ею вскрытого, — не повелевала человеку действовать.

Не одной только древней трагедии, но трагедии вообще свойственны ужас перед этою неугасимостью неправды, однажды вспыхнувшей в действии, и тайный зов искупления, т.е. погашения извне привходящим вмешательством неоплатного долга, без меры умноженного божественною лихвой. Deus ex machina — единственный логический в своей непоследовательности исход всякой трагедии, и мы недовольны появлением из-за кулис небесного разрешителя только потому, что этот лубочный подарок преждевременно и нецеломудренно обнажает нашу потаенную, заветную мысль. Но мы нуждаемся в уповании, — и если струны его в нас разбужены, готовы признать «очистительную» цель трагедии достигнутою.

Предлежащее лиро-драматическое произведение есть трагедия,— во-первых, действия, как такового; во-вторых, самоистощения действенной личности в действии; в-третьих, преемственности действия. В общем — трагедия титанического начала, как первородного греха человеческой свободы.

«Грех — свершенье», — шепчет возносящему огненный светоч«освободителю» неусыпная дозорщица неправд и неотступная исполнительница возмездия; но тому, кто «все промыслил и предрешил», — мученику сознательности чрезмерной и преступной, —конечно, не новость и не темная загадка глубинное откровение этой горькой истины. Впрочем, Эринния, как наша совесть, никогда не говорит своему собеседнику, чего не знает издавна он сам.

Но «промыслитель» и большее знает. Ему ведомо, что единственным смягчением вины и муки действия служит бессознательность последнего: «будь слеп, ковач, и глух»... Увы, его слишком зрячими сухим глазам, как бы лишенным век, не дано пить услады

сумерек!... Род Иапета не причастился Дионису — и потому уцелел, остальной из племени Титанов; но потому же и отрады не знает. Он сам, в лице Пандоры, горько жалуется людям на свою безблагодатность:

Вина мятежных первенцев Земли (и нет разделяющей границы между виною и обреченностью!) — их алчность к действию и действенность из алчности, при бессилии к творчеству, родящемуся из полноты; отчего самое действие, в своей механической насильственности, сводится или к разрушению и убийству, или к хищению. Прометей — похититель огня; его двойник — крылатый хищник;

хищная Пандора — похитительница похитителя... Есть точка зрения, с которой понятным и оправданным представляется намерение Зевса-Кронида искоренить с наличным родом человеческим злое семя Титанов и создать новый род людей по закону своей «гармонии» (Διὸς ἁρμονία. — Aesch. Prom. 553). Это невинное человечество не знало бы искуса свободы, не блуждало бы по запретным тропам блудного сына; мудрым и сладкоречивым растениям подобилось бы оно, возросшим из небесной земли, — но чуждо было бы ему и то, что Пушкин признает «основанным от века по воле Бога самого», — а именно:

Чтобы отдохнуть и закрыться от неумолимого света мысли, для которой нет завес и преград, Прометей алчет деятельности, несущей с собою подобие самозабвения. «Мне недосуг страдать», —презрительно бросает он своей мучительнице, Эриннии; и все же страдает непрестанно. Титаническое начало облагорожено страданием, как начало божественное свидетельствуется соприродным ему блаженством, неиссякающим в недрах его радованием. Прометея-страдальца переполняет, вместе с тем негреющим светом сознания, такой избыток мощно пылающей любви и глушимой презрением ненависти, что ему одно остается: перед самим собой притвориться бесчувственным.

Есть святотатство и жестокость в насильственном низведении, исхищении совершенной Идеи из покоища истинного бытия в быстрину алчущего, но не досягающего полноты «существования».Таково титаническое отношение как к божественному первоначалу духовнейшего, ноуменального Огня (он же — Дионис, «Жених и Свет Новый», по словам древней молитвы, творимой при вознесении светочей), так и к женскому по своей метафизической природе огневому естеству, девственному на очагах небожителей и в руках дев-мстительниц, Эринний, — вдовствующему на земле. **

Но такова же и природа действия вообще, в отличие от чистого творчества; и если прав мудрствующий над Евангелием Фауст, будто в начале было не Слово, но Дело, — не откровение и нисхождение, а двигательный почин, — этою подменой непостижимого благовестия предопределяется непримиримый раскол, непоправимый разлад мироздания, и в самом абсолютном творчестве изобличается вина всякого относительного творчества, — полу-дионисийского, полу-титанического, единственно доступного человеку.

В каждом деянии, как и в каждом обособленном возникновении, таится обращенное внутрь его жало смерти. Смерть действия — его разложение: оно обращается в свое противоположное, — «само кует свой плен», — между тем как первоначальная воля возрождается в другом действии, которое в свою очередь проходит тот же круг. Каждое действие подобно жезлу, обвитому четою эхидн: змеи взаимно уязвляют одна другую на смерть, — жезл выскальзывает из их колец. Крылатым надлежит ему быть, — т.е. стремиться, хотя бы и титаническим усилием, к безусловному, к совершенству чистой Идеи, — чтобы не кануть в нижнюю бездну: тогда обовьет его новая яростная чета, и вознесение действия будет продолжено.

Прометей верит в это медленное искупление дела и делателя, и потому в споре с непримиримыми в своем хаотически-беспредельном, принципиально бесформенном и бесплодном свободолюбии, но близкими ему по мятежному духу Океанидами, утверждающими, что сотворить «возможное» значит изменить единственно желанному и святому «невозможному», иначе говоря: безусловному, —с упрямством неизбывной боли и сосредоточенного презрения опять и опять провозглашает свое выстраданное признание:

Титанизму свойственно бескрылое сознание принудительности овладевающей им воли, чувство внутреннего детерминизма, которое

так непохоже на радость совпадения свободы с необходимостью — эту божественную печать облагодатствованной души.

Но если действие Прометея по необходимости ограничено, зато целостна его жертва, и безусловно его саморасточение, самоопустошение, самоисчерпание,— «истощение» (κένωσις), как выражали это понятие, говоря о тайне воплощения и искупления, наши старинные толковники священных словес эллинских. Поистине, он положил душу свою за человеков, но совершил этот подвиг не как Агнец Божий, а как мятежный Титан, — в грехе и дерзновенной надежде.

Истощение божественное, противоположное титаническому, представлено в рассказе о нисхождении в мир первородного сына Зевсова, Диониса. Миф — не всенародный, обще-эллинский, но прикровенный от непосвященных, основоположный миф мистической общины древнейших орфиков, — знал об этой извечной жертве нижеследующее:

Напротив, самопожертвованием титаническим является ревность перво-убийцы Архата, ** который, по свидетельству своего творца и наставника, «рвеньем истощил дыханье жизни», когда, на первом состязании огненосцев,—

Здесь доблесть уживается с преступлением в единой героической и, следовательно, страстной, по эллинскому миропониманию, участи.

Таково же и самоотречение Прометея, основанное на изначальном

нарушении предустановленного согласия живых сил. Его первый мятеж, первая вина, есть восстание против собственной бытийственной сущности, как бытия «конкретного» (в смысле, придаваемом этому слову Гегелем). Тот, кому «не мир надобен, а семя распри», начинает свое дело с внутренней схизмы и утверждения

«дискретности» в себе самом, с раскола своей целостной полноты на два противоборствующих начала — мужеское и женское. Препоясываясь к действию, он заранее признает, принимает и волит его односторонним, насильственным, содержащим в себе отпадение от божественного всеединства.

Так возникает женский двойник Прометея, героиня предлежащей трагедии, новая Пандора, о которой, кроме ее качества роздавательницы соблазнительных даров и кроме рассказа об участии многих божеств в ее сотворении, древний миф ничего не знает. Освободитель мужеского начала делается поработителем женского. Пророчество Эриннии исполняется: «мстит раба». Но, как говорит сама жертва, обернувшаяся жрицею: «суд мести — рок любви: и месть — любовь». Прометей и Пандора сплетаются четою эхидн, взаимный укус которых развязывает змеиный узел действия.

Нищий Дионисом, Прометей исполнен Эроса: ибо титаничен Эрос, поскольку он — сын Скудости, как читаем у Платона. К Дионису грядущему горит его Эрос — и к живому носителю Дионисова огня, — «мыслящему и ропщущему тростнику», подобному той трости полой, в которую спрятал похититель молнии божественную искру, — к возникшему под его творящими перстами Человеку. Последнему он жертвенно отдается весь,

Ради него растрачивает он все свои силы до черного дна, на котором обнажается одинокое бессмертие того, кто «стал и совершился», — безрадостное бессмертие единой недвижной воли...

Эллины с некоторой поры узнали в Прометее ваятеля человеков. Орфики, с своей стороны, учили, что род человеческий возник из пепла и дыма спаленных Титанов. В речи Пандоры к людям об их сотворении Прометеем оба предания приведены в связь:

О том же повествует и сам Прометей:

«Богоподобными» родились люди, но и Титану подобными: «weisen Wollens, wilden Handelns», — существами «мудрого духовного воления, дикого действия», как говорит о себе героиня глубокомысленной Гётевой баллады «Пария». Неоплатоники различали в человеческом составе высший «дионисийский разум» (νοῦς Διονυσιακός) и стихию титаническую. Океаниды трагедии видят, что, творя человека, Прометей «себя творил в подобьи смертном».Пандора без лести напоминает живым статуям демонического ваятеля:

А этот, в свое оправдание, ссылается на действенную мощь

самопреодоления, человеку присущую: с нею возьмет он некогда в свои руки уток мировой ткани, основа которой дана судьбой, — и «воля духа станет»:

Но не улыбчиво встретили новозданные титанические души свет солнечный. «Всех счастливее тот, кто вовсе в мир не родился», —твердили эллины. Колыбельная песнь «алчущего племени», еще незнающего, что оно в свою очередь вкусит смерть, которую с первых дней жизни и борьбы за жизнь уже должно распространять вокруг себя, — эта песнь подобна горестному плачу новорожденного младенца:

И глухим зовом хаоса звучит из их душевной глубины все, «что день грядущий им готовит»:

Титаническая стихия обладает прирожденным тайновидением зла. И подобно тому, как Байронов Каин услышав от Люцифера, что умереть значит вернуться в землю, ответствует: «быть, как земля, спокойным, — зла бы в том не видел я», — так и мужчины нового рода готовы променять свое скитанье по земле на участь погруженных в нее корнями растений, дреме которых завидуют женщины, славословя Землю:

Эта глубокая меланхолия свойственна, по суждению Прометея,

тому, в ком Дионисова огня недовольно: ибо не равен в людях удел его. И всех унылее отсталый, не знающий радости творчества и совершенствования, живущий без Муз (ἄμουσος) и без письмен (ἀγράμματος), — «дикарь понурый».

«Избранники», в самом деле, полны энергии, утверждающей жизнь. Тем горшим искусом служит для них неизбежный и скоро наступающий опыт человеческой смерти. Впрочем, смерть накликают в мир они сами — не отвращением к бытию, но виною первого толчка приводящего в движение роковое колесо необходимости. Недаром зовет их учитель «вожатыми» и первенцами губительной свободы»: воистину они первины рока и зачинатели титанической трагедии, именуемой мировою историей. Если бы Каин не убил Авеля, Архат — Архемора, наиближайшее подобие самого Диониса в семье чад Прометеевых, — кто знает, пришла ли бы смерть и как пришла бы в среду невинных? Но едва лишь брат пролил братнюю кровь, — вот уже и Офельт растерзан зверьми полевыми, и его мститель Автодик, не могущий «уложить своей стрелой, как льва пустынь и парда», самого виновника смертной участи своих созданий — Прометея, пронзает себе грудь железом — и тем полагает начало мятежу самоубийства.

Но тому, кто «все промыслил и предрешил», — ему «недосуг страдать»: последовательно и неуклонно шествует он, куда ведет его судьба. Подобно своей матери, он сам — судьба и «сильнее себя самого». Что из того, что порою и ему грезятся иные возможности? Его «надежда мира» между людьми и Божеством — умерла: умер Архемор. Человечеству нет другого пути, кроме пути греха и возмездия. Должны придти, во имя возмездия, — пусть скорее приходят, — «другие силы», которые по-своему довершат Прометеево дело: дары обольстительной Пандоры будут приняты людьми с благодарным восторгом; Власть и принудительное Насилие высоко воздвигнут свои троны над общиною Освободителя. Светочем того, кто «кровью напитал пречистый пламень», зажжет Прометей на все века неугасимый огонь на подспудном алтаре мятежной,

неукротимой вольности и неутомимого титанического восхождения. Он роздал детям оружие, но сделает и большее — отравит их стрелы: все преодолеваемое преодолевается в своей предельности. И пусть каждое новое преодоление будет новою виной, влекущей за собою свою кару: есть такая грань преодоления, — учит он, — которая вынуждает искупление.

Прометей трагедии представлен вероучителем и жрецом своеобразной титанической религии, основанной на отмене благоговения. Его мать, глубинная Правда, ропщет против этого богоборства; его женское я — Пандора — изобличает умолчания ересиарха, равносильные искажению духовной истины. Вот существо этойрелигии в ее неискаженном виде.

В глубине глубин, в сущности сущностей, есть Зевс абсолютный, извечный Отец единородного Сына, и есть девственная Мать Младенца — Персефона. Тот, кого именуют люди Зевсом, — его собственное имя: Кронид, — только тень «Самого» и полномощный наместник над теневым царством явлений. Фемида также лишь обличье неисповедимой Девы; но лики Вечной Женственности ближе к своему девственному прообразу, нежели мужские отражения верховного Зевса к источнику их света, — бытийственнее и глубиннее. Они как бы лишь глядятся в поток времени, сами же пребывают вневременными сущностями, между тем как личины премирного Отца меняются — и, когда суровый древний Крон обернулся Зевсом-Кронидом, люди говорят, что новый миродержец низложил своего ветхого родителя. Как облака на челе Предвечного, как молнии очей Его — эти преходящие цари вселенной; но и Кронид— все же Зевс-Кронид, и он воистину богоявление и энергия- неизреченного, незримого Зевса. Сокровенный в недрах отчих Дионис — сердце Сущего — не захочет низойти к оскорбителям отчих икон, как бы мало сходства ни являли эти живые иконы с Тем, кого они должны знаменовать.

Но Прометей, чтитель «Самого», отказывает им в почитании. Гибель возлюбленного, религиозно-гениального Архемора служит ему достаточным доказательством того, что человечество не сумеет найти правый путь между богоборством и раболепием, и — слишком уверенный в неизбежности второго исхода — решает он свой выбор в пользу первого: от Архатова пламенника возжигает заветный огонь на своем подземном очаге, вынуждая упорством, как истый Титан, — своим и учреждаемого им братства огнеблюстителей, —в отдаленном грядущем искупление Дионисово.

Этот круг идей, лишь отчасти родственных эллинской религиозной мысли,** отчасти же ей чуждых, положен в основу изображения Прометеевой жертвы, которую зачинщик раздора умышляет как вызов небожителям и повод к вековечной войне между ними и богоборствующим человечеством. Здесь автор трагедии, удаляясь от Эсхила, мятежный Титан которого прикован к скале Кавказа за«чрезмерное человеколюбие», побудившее его отдать людям украденный у богов огонь, — приближается к примитивной Гесиодовой версии, согласно коей похититель навлекает на себя небесный гнев не самим похищением, но коварным обманом при первом жертвоприношении, совершенном с помощью огня. Так и Каин Библии не отказывает Творцу в жертвенных дарах, но творит жертвоприношение богопротивное. Отношения между смертными и Божеством определяются жертвою: она запечатлевает установляемый обеими сторонами «завет»; принципиальный разрыв между обеими должен соответственно выразиться в предложении и отвержении неугодной жертвы. Версия казни за похищение огня имеет своим логическим последствием у Эсхила невмешательство людей в распрю бессмертных, безучастие человечества, мыслимого еще младенческим.

Кто же, однако, по природе своей, Титаны, в круге умозрений, положенных в основу предлежащей трагедии, и в чем существо титанического начала?

Извечная Дева, Персефона, родив Диониса, уходит, как и отец младенца, премирный Зевс, в сокровенные глубины Сущего. На месте Отца сияет Младенец; на месте Девы темным зеркалом зияет ее женский аспект, как матери грядущих явлений. Этот аспект —Душа Мира, изначальная Земля, Матерь Гея. Младенец глядится в зеркало, и оно отражает его черты по закону зеркальности, — извращая отражаемый образ, перемещая правое налево и левое направо,— разлагая его целостность на раздельные атомы света. Лучеиспускание Диониса в зеркало есть отдача зеркалу истекающей из него жизненной силы: «пьет зеркальность душу». Это — его первая жертва, первое саморасточение — и начало «разделенного мироздания» (μεριστὴ δημιουργία) неоплатоников.

Так, из разложения образа Дионисова в зеркале Души Мира, Матери Явлений, Земли-Праматери возникают ее мятежные чада, Титаны в качестве носителей принципа индивидуации. В каждом живет некий образ Диониса (ἄγαλμα διονυσιακόν), — ибо каждый атом Диониса есть он сам, — в каждом светится нечто от его божественного Я, заключенное в темницу земной душевности, поглощенное

титаническою личностью, как одним из бесчисленных раздельных желудков темной стихии, волнующейся подобно ниве змей. Оживают многие обособленные я отрицательно самоопределяющихся сознательных существ, полагающих свое бытие в разделении и взаимопротивлении. Отрицательное самоопределение каждого титанического существа обращает его жизнеутверждение вволю к поглощению другого, что не он сам, — в постоянный неутолимый голод. Его ненависть — голод, и голод — его любовь; и потому убийственна его любовь, и полна любовной страсти ненависть. Таковы Титаны, бросившиеся на Младенца и пожравшие его; но он уже и раньше расточил себя в первом отражении, отдав на растерзание живому зеркалу свой живой двойник. Изложенный миф — метафизическая генеалогия человеческой воли, — ее темничности, безумия, алчности, убийственности и любви.

Ясно, что каждое действие титанической личности, будучи моментом ее отрицательного самоопределения (через противоположение я и не-я), отрицательно в своей глубочайшей сущности. Ибо, если творчество соединяет живое в новое высшее единство жизни, титаническое действие колеблется между расторжением живых связей и механическим сопряжением живого в насильственный союз. По титаническому принципу индивидуации приступает Прометей и к созданию человеческого рода, творя двуполое и дробное множество, неравную и от колыбели междоусобную семью.

Какого же «искупления» ждет он от Диониса, и в чем может состоять это искупление? — В восстановлении превратно отраженного лика Дионисова на земле... Но для этого необходимо, чтобы атомы его света — живые монады личных воль — пришли в свободное согласие внутреннего единства и соборно восставили из себя вселенским усилием целостный облик бога: только тогда сердце Диониса, сокрытое в недрах Сущего, привлечется на землю. Каким же путем достигнут они этого преодоления своей внутренней титанической обособленности: путем ли послушания богам —этим живым символам, подобиям и голосам Сущего, — или путем независимости и мятежа? Ни тот ни другой путь, сами по себе, не ведут к цели: Прометей знает это, но в решающие, зачинательные мгновения избирает мятеж, как путь скорейшего изживания самости, ибо для его трагической мудрости равно священны крест добра и крест зла. Абсолютное же послушание было бы абсолютным покоем, закреплением данности внутренних условий разделенного сознания.

Надежда Прометея на искупление Дионисово есть надежда на

торжество Дионисова начала в человеческой природе. Вызывая к бытию род человеческий, он знает, что будет им предан и распят, и все же верует, что им же будет и спасен. Таково его жертвенное смирение в мятеже и распре; таково его самоистощение в ненависти и любви.

Итак, древний миф разработан в предлежащей трагедии с вольностью, которая могла бы показаться чрезмерною в эпоху более, чем наша, приверженную к формальному преданию, хотя бы и не менее, чем наша уверенную, что он давно утратил свое жизненное значение, свою религиозную ценность. Но другими глазами смотрели на такую вольность сами эллины, для коих миф был или предметом простодушной веры, или смутным и гадательным воспоминанием о действительных событиях, или, наконец, — как для автора, — символом духовных истин, орудием имагинативного познания сверхчувственных сущностей. Эллинам она не казалась предосудительною, — был бы верно сохранен дух, оживляющий мифологему. Но и верность духу мифа — понятие зыбкое и относительное: проще, — на трагических поэтов, со времени достигнутого трагедией господства в круге мусических искусств, возложено было эллинами дело живого мифотворчества, судили же их по плодам предоставленной им ответственной свободы. Есть древний стих, служащий прямым подтверждением сказанного:

Так говорят творцы трагедий, им же власть

Все возвещать и в действе все являть—одним.

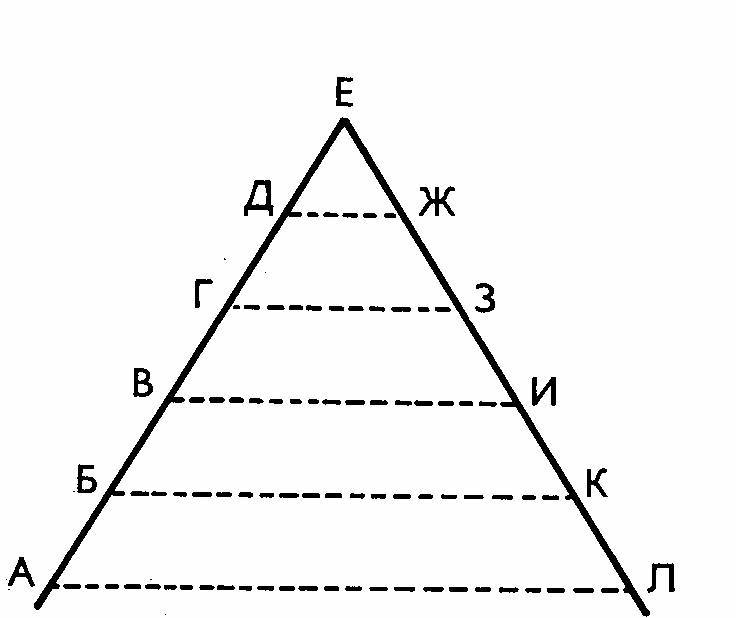

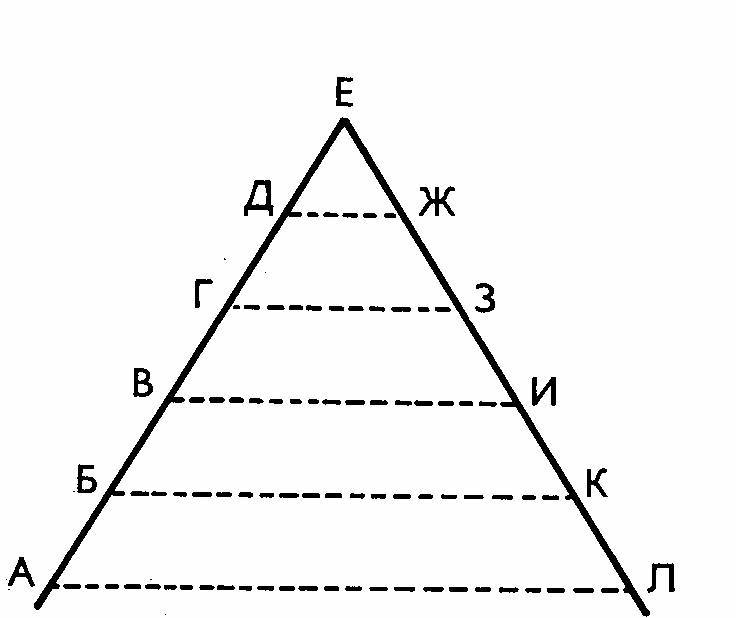

Впрочем, автор и не заботился о неуклонном следовании античному канону, как о том свидетельствует романтическая форма его произведения: построение целого, древней трагедии несвойственное (несмотря на наличность орхестры), рифмованные строфы хоров и привычный нам белый стих диалога, как в Байроновых«мистериях». Зато предлежащая трагедия обращена к древности(примерно, к эллинским δρώμενα)—тем, что она воспроизводит стародавнее предание обрядового действа. И поскольку обряд любит симметрию, естественно (не преднамеренно) симметрическим оказывается и ее расположение, как это явствует из нижеследующей схемы.

Первое действие, хоровое

(Огонь и Вода)

А. Ковач кует.

Б. Явление морского бога.

В. Покушение Автодика.

Г. Огненное действо и освящение жертвенника.Учение Прометея и клятва огненосцев.

Д. Тризна. Учреждение мореходства.

Второе действие, замкнутое

(Недра)

Е. Истощение Прометея.

Третье действие, хоровое

(Земля и Воздух)

Ж. Обряд сеятельный.

З. Празднество роз и раздача даров. Учение Пандоры и народное голосование.

И. Убиение Пандоры.

К. Явление подземной богини.

Л. Ковач закован.

Итак. последование третьего действия повторяет ход первого в обратном (нисходящем) порядке; так что А соответствует Л, Б—К, В—И, Г — З, Д—Ж, тогда как вершина треугольника Е знаменует притин и срыв титанического восхождения.